Top Page

《外部リンク》

⇒ 皇祖皇太神宮

⇒ 一般財団法人 人権財団

|

なぜ日本は先の大戦を避ける事が出来なかったのか?

近衛文麿の言い訳を踏襲した「石破所感」

[2025.11.1]

|

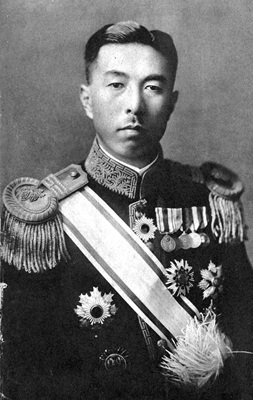

| ソ連をモデルにした国家を目指した近衛文麿、ソ連の諜報員・尾崎秀実、リヒャルト・ゾルゲ |

|

中身も意味も無い「戦後80年所感」

10月10日、石破茂首相は「内閣総理大臣所感」として、「戦後80年に寄せて」と題した見解を発表した。

これまで歴代内閣は、10年ごとの戦後の節目で、閣議決定を経た「首相談話」を発表してきた。

戦後50年の「村山談話」では「植民地支配と侵略」に対する「痛切な反省」と「心からのお詫び」が語られ、戦後60年の「小泉談話」では同じ表現が繰り返され、戦後70年の「安倍談話」では「歴代内閣の立場は今後も揺るぎない」とされた。

自民党内では、10年前の「安倍談話」で謝罪には区切りがついたとして「80年談話」の発表には強い異論があった。

そのため、今回は閣議決定を経ずに、あくまで石破首相個人の「所感」として発表された。

石破首相の「戦後80年所感」は、歴代の「談話」とは異なり、「我が国がなぜ先の大戦を避ける事が出来なかったのか」という問題に焦点を当てて語られた事が特徴である。

「石破所感」では、戦前には憲法が定める「統帥権」が「次第に拡大解釈され、政府・議会の関与・統制を排除する手段として軍部に利用されるようになった」事や、「文民統制の原則が制度上存在しなかった」事などが指摘された。

その上で、「戦争を繰り返さないためには歴史に学ぶ姿勢が重要」であり、「健全で強靱な民主主義が何よりも大切」と語られた。

だが「石破所感」で述べられた内容は、後で述べるように「近衛公手記」に記された真偽不明の諸事実に基づいた歴史解釈であり、極めて一面的で客観性を欠いたものに過ぎない。

「石破所感」の中身は事実誤認が多く、また今後の平和を実現する為の方策が示される事も無かった。

そもそも「石破所感」は、閣議決定を経たものではない為、有識者の知見を糾合する手続きが踏まれなかった事にも問題があった。

またすでに退陣を表明していた首相による「所感」の公表には、自民党内からも反対論が出ていたのも事実である。

では、なぜ石破首相は退陣直前に、わざわざ意味も内容も無い「所感」を発表したのだろうか。

「石破所感」が発表された翌日の10月11日、首相公邸において、石破首相は東海テレビの単独インタビューにその真意を語った。

「『戦後80年 内閣総理大臣 石破茂』ってメッセージは出さなきゃいかんと、これは使命感だったね。そして(田中)角栄先生が言っておられた『あの戦争に行ったやつがこの国の中心にいる間は大丈夫なんだ。いなくなったときが怖いんだ』と。多分、50年、60年、70年、80年の節目としては、恐らく今年が最後なんですよ」と石破首相は述べた。

要するに「石破所感」は、「内閣総理大臣 石破茂」の名前を残す事が目的で発表されたようである。

なお、「石破所感」のテーマである「我が国がなぜ先の大戦を避ける事が出来なかったのか」について客観的に考察するならば、絶対に外せない重要な歴史的出来事が3つある。

それは、「陸軍現役将校学校配属令」と「ゾルゲ事件」と「近衛内閣による国家総動員体制」である。

しかしながら「石破所感」の中では、この3つの重大な歴史について全く触れられていないのである。

単なる「見落とし」とは考えられない。

果たして石破首相はこうした歴史を知らなかったのか、あるいは故意に隠蔽しようとしたのか、今となっては「藪の中」である。

そこで先ずは、この3つの重大な歴史的事実について振り返ってみよう。

「軍国化」の原因は「軍縮」であった

日本の「軍国化」がスタートしたきっかけは、1925年(大正14年)に発令された「陸軍現役将校学校配属令」であったと断言できる。

「陸軍現役将校学校配属令」が発令される原因となったのは、所謂「宇垣軍縮」であった。

宇垣軍縮とは、加藤高明内閣の陸軍大臣・宇垣一成によって、1925年に行われた陸軍の大規模な軍縮政策のことである。

第一次世界大戦後、世界的に軍縮ムードが大勢を占めるようになった。

日本の場合は、ロシア革命に伴う帝政ロシアの崩壊によって極東における軍事的脅威が除去された事や、1923年9月に発生した関東大震災の復興費用捻出の為、宇垣陸相の主導の下、1925年5月から本格的な軍備縮小が行われた。

宇垣軍縮においては、陸軍4個師団を削減することになり、大量の陸軍将校の人員整理を余儀なくされた。

これは「軍備縮小」に名を借りた陸軍の「体質改善」と「近代化」を目指したものでもあったのだが、一度に大量の将校の首を切った事は、陸軍内部に深刻な衝撃を与えた。

因みに当時の日本社会において、「師団」の存在は「地域の格付け」という意味合いもあった。

そのため4個もの師団の廃止は、該当する地域に少なからず衝撃を与え、国民に軍部蔑視の風潮を生み出し、陸軍内に士気の低下をもたらした。

またこの事が、後年、宇垣一成に組閣の大命が降下された際に、陸軍が大臣を出さない事によって組閣が出来ず、宇垣が総理大臣になれなかった遠因にもなった。

こうした宇垣軍縮に伴う様々な混乱を収拾する為、加藤高明内閣は、1925年に「陸軍現役将校学校配属令」を公布した。

「陸軍現役将校学校配属令」は、陸軍で人員整理された現役将校を、文部省管轄下の全国の各学校で再雇用させるという、謂わば「陸軍将校の失業対策」であった。

これにより、官立または公立の学校には、陸軍現役将校の配属が義務化された(私立学校は任意)。

陸軍現役将校の配属先は、中学校、高等学校、大学予科、大学学部、師範学校、実業学校、専門学校、高等師範学校、臨時教員養成所、実業学校教員養成所、実業補習学校教員養成所と、多岐にわたった。

さらに陸軍現役将校の学校配属に伴い、「学校教練制度」が導入されることになった。

学校教練は、学校において行われる軍事教育の事で「軍事教練」とも呼ばれた。

宇垣軍縮がもたらした最大の遺産が、この「陸軍現役将校学校配属令」と、それに伴う「学校教練制度」の開始であったと言って良い。

かくして陸軍省の予算が減額される一方で、文部省の予算が増額された。

軍事予算を削減し、その分を教育予算に回すことになった為、外見上はあたかも平和国家に向かうかのような形になった。

だが実際には、陸軍将校の膨大な人件費が、陸軍省の予算から文部省の予算へと付け替えられただけの事である。

こうした「軍学再編」の結果、全国の学校では「軍事教練」が必修科目となり、配属された将校が軍服のまま教壇に立つなど、学校教育における軍事色が強くなった。

かくして文部省管轄下の全国の学校は、あたかも「陸軍の植民地」のようになったのである。

これらの事は、護憲運動のリーダーであり「普通選挙法」を制定させた文民政治家・加藤高明内閣によって実施された事であった。

この「陸軍現役将校学校配属令」がその後の日本社会にもたらした影響は甚大である。

夏目漱石の小説「坊ちゃん」などに見られるように、少なくとも明治時代の学校においては、進歩的なアカデミズムの雰囲気が存在していた。

そうした明治期の学校教育のアカデミズムの延長線上に、大正デモクラシーや大正教養派などの文化が開花した事は間違いない。

しかしながら、1925年の「陸軍現役将校学校配属令」によって、日本国内の全ての学校は、まるで「軍事学校」になったかのように変貌を遂げたのだった。

そもそも学校教育の現場に、軍服姿の将校達が常に歩き回っていること自体が、極めて異常な事なのであるが、その当時は誰も問題にしなかった。

全国の学校からアカデミズムは姿を消し、ミリタリズムの温床と化した。

これは決して戦時中の話ではない。

世界中が軍縮ムードで、珍しく戦争が無かった平和な1920年代の出来事なのであった。

後の戦争につながる日本の「軍国化」は、この「陸軍現役将校学校配属令」から始まったと言って良い。

やがて日本中に「軍国少年」が大量に生み出されることになる。

昭和16年10月に成立する東条英機内閣において、東条首相は陸相や内相のみならず、文部大臣をも兼任するのであるが、その頃には、すでに全国の大部分の学校の校長や教頭クラスが陸軍将校によって占められていた為、現役武官の東条は、全国の学校を意のままに統制出来たのである。

このように、先の大戦につながる我が国の「軍国化」は、皮肉にも平和主義で護憲内閣の加藤政権が推進した「宇垣軍縮」の結果であった。

「軍縮」が「軍国化」の原因となった。これが真実の歴史である。

世界を震撼させたゾルゲ事件の経緯

そして、学校教科書には決して記載されず、石破首相の「戦後80年所感」においても全く触れられなかった最も重大な事件が「ゾルゲ事件」である。

ゾルゲ事件とは、ソ連の軍事諜報部門である労農赤軍参謀本部第4局(GRU)に所属するリヒャルト・ゾルゲが、ドイツ人ジャーナリストの身分を騙って1933年に来日赴任し、1941年10月に特高警察に逮捕されるまで、日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていた事件である。

「ゾルゲ諜報団」の日本人メンバーには、近衛内閣嘱託の尾崎秀実や、華族の西園寺公一、米国帰りのアメリカ共産党員である宮城与徳や北林トモらがいた。

ゾルゲは、来日直後の1933年秋に、東京から駐日ドイツ大使館を通じてナチス党に入党申請し、1934年10月に正式なナチス党員となった。

日本におけるドイツ人社会で、日本通かつナチス党員として知られるようになっていたゾルゲは、駐日ドイツ大使館付陸軍武官補のオイゲン・オットー中佐の信頼をも獲得した。

ゾルゲは、米国帰りのアメリカ共産党員である宮城与徳や北林トモを諜報員として使っていたが、日本の政府や軍の最高レベルでの決定事項を知り得る人材を求め、朝日新聞社に勤務する尾崎秀実に諜報員としての活動を要請した。

尾崎秀実は、東大在学中から共産主義に共鳴し、朝日新聞社上海支局に特派員として赴任していた時期にコミンテルン組織と関わるようになる。ゾルゲとは上海のコミンテルン組織で出会っており、二人はその頃からすでに同志関係にあった。

尾崎は日本で再会したゾルゲに対し、全面的な協力を約束し、「ゾルゲ諜報団」の一員として本格的に活動するようになる。

尾崎は1934年10月、東京朝日新聞社に新設された「東亜問題調査会」勤務となる。

その後尾崎は、1936年に華族で西園寺公望の孫である西園寺公一と出会い親友となり、やがて西園寺も「ゾルゲ諜報団」に加わる。

さらに1937年4月から、尾崎は近衛文麿の側近の紹介で、政策研究団体である「昭和研究会」に参加するようになる。

1938年7月、尾崎は東京朝日新聞社を退社し、総理大臣秘書官の牛場友彦の斡旋で、第1次近衛内閣の内閣嘱託となる。

また同時に尾崎は、近衛主催の政治勉強会「朝飯会」に参加するようになり、この関係は1941年10月に逮捕されるまで続いた。

なおこの頃には、西園寺公一も内閣嘱託になっている。

一方、ゾルゲは、1939年9月にヨーロッパで第2次世界大戦が始まると、駐日ドイツ大使館の情報官に任命され、ドイツ大使館に自由に出入りが出来る特権を手に入れた。

またその頃には、ゾルゲと親密だった駐在武官のオットー中佐が駐日ドイツ大使に昇格しており、ゾルゲはドイツ大使から直接重要な機密事項を聴き出せる立場になっていた。

かくしてゾルゲは、ドイツ大使館とゾルゲ諜報団(とりわけ尾崎)の双方から情報を入手する事が可能になった。

そうした中、1940年の年末には、ドイツがソ連侵攻の準備を本格的に開始する。

1940年12月29日、ゾルゲはモスクワ宛てに、ドイツが東部国境に80個師団を配備している事や、ドイツ軍がハリコフ・モスクワ・レニングラードの線に沿ってソ連領内に侵攻する可能性がある事を、暗号電文で送信した。

だがこれらの情報は、ソ連本国では「虚偽情報」と判断され、握り潰されていた。

1939年8月に独ソ不可侵条約が締結された事や、ドイツが西部戦線で英国と対峙している事などから、ドイツのソ連侵攻はあり得ない、とスターリンは判断していたのである。

ゾルゲは、1941年の5月に入ると、「ドイツ軍は間もなくソ連に侵攻する」との連絡を、モスクワ宛てに何度も送信した。

さらに6月1日、ゾルゲは「6月15日にドイツ軍がソ連に侵攻を開始する」と送信した。

しかしこれらの通信に対しても、スターリンは英国などによる謀略情報だと判断し、揉み消した。

そして6月22日、ドイツ軍によるソ連侵攻が本当に開始されると、何の準備もしていないソ連軍は緒戦で大敗を続けた。

独ソ開戦の直後、日本の対ソ開戦を危惧したスターリンは、ゾルゲに対し、改めて日本政府の対ソ政策やソ連国境への軍隊の移動について情報を探るように指示を出した。

当時、外務大臣の松岡洋右が「日ソ中立条約を破棄してでも対ソ開戦すべき」と主張した情報は、ゾルゲにも伝わっていた。

だがゾルゲは、尾崎秀実からの情報により、日本政府の方針は「南進」であると見ていた。

この時期、尾崎秀実は、近衛文麿主催の「朝飯会」において、「ソ連は簡単には崩壊しないため、日本がソ連に開戦するのは無意味である」事を主張し続けた。

同時に尾崎は内閣嘱託として、「南部仏印進駐」をはじめ、対外政策を「南進論」へと転じさせる提言を積極的に行っていた。

こうした尾崎の工作が功を奏し、近衛内閣は7月28日、南部仏印に日本軍を進駐させた。

結果的には、この日本軍の「南部仏印進駐」によって、対米開戦が避けられない事態となる。

最終的にゾルゲは、「国策は南進」とする尾崎からの情報を採用し、9月14日、「日本の対ソビエト攻撃の可能性は皆無」とモスクワ宛てに打電した。

その直後からソ連は、ソ満国境に配備されていた部隊を西部方面へと移動させ、同年12月、モスクワ前面の攻防戦でソ連軍はドイツ軍を撃退した。

一方、無線電波が東京からソ連方面に頻繁に送られている事を察知していた日本の特高警察は、国内でスパイの内偵を進めていた。

特高警察は、米国帰りのアメリカ共産党員である宮城与徳や北林トモなどに内偵をかけていた。

昭和16年9月、宮城与徳や北林トモが逮捕されると、芋づる式にゾルゲ諜報団のメンバーが次々と拘束・逮捕されることになった。

そうして昭和16年10月14日、近衛内閣嘱託の尾崎秀実と西園寺公一が検挙された。

尾崎と西園寺の逮捕は、首相官邸に大きな衝撃を与えた。

必然的に、ソ連への機密情報流出における近衛内閣の関与が疑われるようになった。

また近衛首相による尾崎と西園寺の内閣嘱託の任命責任も問われることになった。

尾崎・西園寺逮捕直後の10月16日、近衛文麿は首相辞任を表明し、18日に東条英機内閣が成立した。

近衛内閣が総辞職した10月18日、ゾルゲおよびその協力者であるクラウゼンとヴーケリッチが一斉に逮捕された。

検挙されたゾルゲ諜報団は、総勢約20名に上った。

主犯格のリヒャルト・ゾルゲと尾崎秀実は、昭和17年に国防保安法と治安維持法違反等により起訴され、死刑判決が下された。

ゾルゲと尾崎は巣鴨拘置所に拘留され、昭和19年11月7日のロシア革命記念日に、両名の死刑が執行された。

近衛文麿が全てを知っていた可能性

では果たして、内閣総理大臣であった近衛文麿は、尾崎秀実や西園寺公一がソ連のスパイだとは知らずに政策ブレーンとして抱え、その言いなりになって利用された間抜けな傀儡だったのであろうか。

それとも、近衛自身がソ連をモデルとした国づくりを目指していたため、尾崎や西園寺がソ連と通じていた事を承知の上で側近にしていたのだろうか。

近衛は、終戦の年の暮れに自殺する事によって、全ての責任から逃れただけでなく、歴史の重要な真実まで葬り去ったのである。

明らかな事は、近衛が自らの側近であった尾崎秀実や西園寺公一が逮捕された際に、一言も捜査当局に抗議をしなかったという事実である。

もし尾崎や西園寺がソ連の諜報員である事を、近衛自身が全く知らなかったとすれば、近衛は必ず内務省や警察当局に対して厳重な抗議をしたはずである。またその際には、総理大臣権限で捜査の差し止めを行う事も可能であった。

だが、近衛はそうしなかったのである。

一方、リヒャルト・ゾルゲが特高警察に逮捕された際には、ドイツ大使館側から日本政府に対する猛抗議が行われ、ゾルゲの身柄引き渡しが要求された。

さらにドイツ大使のオイゲン・オットーは、日本側に対し、ゾルゲとの直接の面会を申し入れた。

結局、巣鴨拘置所内で直接ゾルゲとの面会を果たしたオットー大使は、ゾルゲ本人から「実は自分はソ連のスパイであった」という事実を打ち明けられ、驚いて帰って行ったという。

いずれにせよ、もしも自分の知人が不当に逮捕されたような場合には、何らかの抗議をするのが当然である。

しかしながら近衛は、自分の側近が2人も逮捕されたにも関わらず、捜査当局に何の抗議もせず、何も語らず、いきなり政権を投げ出して、政界から完全に身を引いた。そしてその後は、政治に関して一切、口出しをしなかったのである。

余りにも不自然な引退劇であった。

おそらく近衛文麿は、尾崎秀実や西園寺公一がソ連共産党と深い関係にある事を承知の上で、自らの政策ブレーンにしていた、というのが真実であろう。

ゾルゲ諜報団の一員として逮捕された元アメリカ共産党員の宮城与徳は、1942年3月17日の検事訊問に対して、「近衛首相は防共連盟の顧問であるから反ソ的な人だと思って居たところ、支那問題解決の為、むしろソ連と手を握っても良いと考える程、ソ連的であることが判りました」などと証言しているのである。

敵国のスパイは必ず「愛国者」を装う

ゾルゲ事件には、現在の日本にとっても重要な教訓が数多く存在する。

「敵国のスパイは必ず愛国者を装って活動する」という事実を知らなければならない。

当時の一般の人々は、評論家でもあった尾崎秀実を「熱烈な愛国者」と見做していた。

尾崎秀実は、当時の主要雑誌上で、日本人の反中感情を扇動し、対米戦争への世論を盛り上げ、「東亜百年戦争論」を唱えていた中心人物であった。

ただしこうした尾崎の言論は全て、「中国国民政府と日本帝国主義とを戦わせて共倒れさせよ」とする「1937年コミンテルン指令」に従ったものであった。

「帝国主義国家同士で相互に戦争を起こさせ、ブルジョア政府を転覆させる」というコミンテルン方針は、レーニンの「敗戦革命論」に基づく戦略である。

1937年7月に盧溝橋事件が起こると、尾崎は『中央公論』9月号で「南京政府論」を発表し、蔣介石の国民政府は「半植民地的・半封建的支那の支配層、国民ブルジョワ政権」であり、「軍閥政治」であると非難し、「蒋介石政府は、日本が和平交渉をするべき相手ではない」などと主張した。

これは日本と蒋介石政府との戦争を長引かせる為である。

また、同年9月23日付の『改造』臨時増刊号では、「局地的解決も不拡大方針もまったく意味をなさない」として講和・不拡大方針に反対し、支那事変の拡大を主張した。

1938年の『改造』5月号で、尾崎は「長期抗戦の行方」を発表し、「日本国民が与えられている唯一の道は戦いに勝つという事だけ、他の方法は絶対に考えられない」「日本が中国と始めたこの民族戦争の結末をつけるためには、軍事的能力を発揮して、敵指導部の中枢を殲滅するほかない」などと主張し、中国戦線の泥沼戦の長期化を推奨した。

また『中央公論』6月号で発表した「長期戦下の諸問題」では、中国との提携が必要との意見に反対し、「敵対勢力が存在する限り、これを完全に打倒するしかない」と主張して、講和条約の締結に反対し、「長期戦もやむをえず」として徹底抗戦を説いた。

さらに尾崎は、日本と蒋介石政権との講和を完全に遮断するため、「東亜協同体論」を掲げて、南京に汪兆銘を首班とする新政権の樹立と東亜新秩序建設の主張を展開した。

そしてこの尾崎の構想どおり、1940年に南京に汪兆銘政府が成立する。

尾崎によるこうした一連の言論活動は、全てコミンテルンの「敗戦革命戦略」に基づくものであり、日中の講和を阻害し、日本軍を中国大陸に張り付けて国力の消耗を狙ったものであった。

尾崎は、近衛内閣の総理大臣秘書官・牛場友彦の推薦で内閣嘱託となり、「朝飯会」や「昭和研究会」などに参加したことから、助言や提言という形で、日本政府の政策について影響を与えることが可能な立場にあった。

尾崎が参加した「昭和研究会」は、国策の理念的裏付けを行い、大政翼賛会結成を推進して日本の政治形態を一国一党の官僚による独裁組織に誘導した。

また「昭和研究会」から発展する形で結成された「昭和塾」のメンバーは、尾崎ら共産主義者と企画院グループの「革新官僚」によって構成され、理念的裏付けはことごとくマルクス主義とコミンテルン方針を基にしていた。

このような尾崎の対中強硬論は、当時「暴支膺懲(横暴な支那を懲らしめよ)」の標語のもとで盛り上がっていた反中世論を扇動し、翌1938年1月16日の「蒋介石政府を相手にせず」という第一次近衛声明につながった。

「蒋介石政府を相手にせず」という近衛内閣の方針によって、支那事変の早期和平を目指したトラウトマン工作も打ち切られ、中国戦線は泥沼化し、最終的に日本の敗戦がもたらされた。

だが同時に蒋介石の国民党政府も疲弊し、結局ソ連の後押しを得た毛沢東の共産党軍が「漁夫の利」で中国全土を支配することになった。

このように、歴史はコミンテルンの戦略どおりに進展したのである。

さらに独ソ開戦で日本の対ソ参戦の可能性が高まった1941年には、尾崎の提言により、「南部仏印進駐」をはじめ、対外政策を「南進論」に転じさせる働きかけが積極的に行われた事が、ゾルゲの手記によって明らかになっている。

独ソ開戦が6月22日であり、日本軍の「南部仏印進駐」が翌月の7月28日であったタイミングを見れば、明らかにソ連を支援する目的で、国策が「南進」へと誘導させられた事は疑う余地が無い。

昭和16年の日米交渉の経緯を見れば、米国側の態度を硬化させた最大の原因が、日本軍の「南部仏印進駐」であった事はよく知られている。

南部仏印(=ベトナム南部)は、当時米国の植民地であったフィリピンから至近距離の対岸に位置する「隣国」である。

従って米国の立場からすれば、いきなり自分達の目の前に日本軍が進駐してきたという感覚であった。

そのため日本側が予想する以上に、米国は「南部仏印進駐」に敏感に反応し、日本を共存不可能な脅威として捉えるようになったのである。

歴史家の間では、日本軍の「南部仏印進駐」さえ無ければ、日米戦争は起きなかったと言われているほどである。

日本軍の「南部仏印進駐」に対し、わずか4日後の8月1日、米国政府は日本への石油輸出を全面禁止した。

さらに11月26日には、米国政府から最後通牒に相当する「ハル・ノート」が日本に突き付けられた。

その結果、日本は対米戦争が避けられない事態となったのである。

このように尾崎秀実は、日本を中国との泥沼戦争に引きずり込んだ上に、米国をも巻き込んで、最終的に大日本帝国を滅亡させたのであった。

そしてその全ては「コミンテルン指令」に基づく活動であった。

「東亜百年戦争を戦い抜け!」などと勇ましく唱えていた熱烈な「愛国者」が、実はソ連共産党のスパイであったという事実を、日本人は決して忘れてはならない。

ソ連を理想とした近衛内閣による国家総動員体制

石破首相が発表した「戦後80年所感」では、先の戦争を避けられなかった要因として、「文民統制が出来なかった」事や、「軍部の暴走を政治家が止められなかった」事などが列挙されたが、それらはいずれも「近衛公手記」をネタ本にした誤った歴史解釈に他ならない。

そもそも「近衛公手記」とは、戦争責任の全てを軍部のせいにして、自分がやった事を正当化しようとした近衛文麿の言い訳と歴史捏造の集大成である。

この「近衛公手記」が、終戦の昭和20年の暮れに「朝日新聞」に連載されて評判になった結果、近衛が捏造した歴史解釈が戦後日本における「定説」になってしまったという経緯がある。

しかしながら実際の事実としては、1938年の「国家総動員法」制定から1940年の「大政翼賛会」創立に至る期間に、「文民統制による官僚独裁体制」が近衛内閣によって完成していたのである。

当時の文民政治家や「革新官僚」が理想国家として目指していたのはソ連のような国家であり、一党支配と官僚独裁の共産主義体制であった。

「革新官僚」とは、以前は満州官僚として満州国に赴任していたが、近衛内閣によって東京に呼び戻され、日本国内の「国家総動員体制」を主導的に推進することになった人々である。

戦後首相になった岸信介も「革新官僚」の一人であった。

当時、ソ連の共産主義体制を理想的モデルと考える「革新官僚」が、日本版の共産主義体制として構築したのが「国家総動員体制」である。

日本をソ連のような共産主義体制に変える事を目指した「国家総動員法」は、文民政治家の近衛内閣の肝煎りで昭和13年に制定された。

また満州帰りの革新官僚達は、ソ連の「5カ年計画」を日本にも取り入れようとした。

国家総動員法と同時期に制定された「電力国家管理法」は、ソ連の「第1次5カ年計画」の模倣であった。

このようにソ連共産主義をモデルとして昭和13年から開始された「国家総動員体制」は、全て文民政治家と革新官僚によって主導されたのであり、軍部の関与はあくまで軍事部門のみに限定されていた。

「国家総動員法」により、市場経済は廃止され、食料をはじめ生活必需品のほとんどは「配給制」になった。

なお戦争当時を知る多くの人は、「昔は戦争で物が無かった」と言うが、実際には、戦争だから物が無かったのではなく、市場経済が廃止されて「配給制」だったから物が無かったのである。

もしあの戦争が無かったとしても、市場経済のシステムが存在せず「配給制」が続いていれば、日本は今の北朝鮮のように「物が無い」貧困で悲惨な社会になっていたであろう。

だが、近衛文麿や革新官僚が理想としていたのは、そのような社会であった。

当時は「統制経済」と呼ばれたが、その実体はソ連経済をモデルとした共産主義経済であった。

また配給制のみならず、「隣組」を組織させてソ連のような国民の相互監視体制を構築したのも、全て文民政治家の近衛文麿と満州帰りの革新官僚であった。

因みにこの「隣組」制度は、戦後、北朝鮮に継承され、現在でも北朝鮮で続けられている。

さらに全ての政党や政治団体を廃止し、「大政翼賛会」に統合させたのも、近衛文麿を筆頭とする文民政治家と文官の革新官僚であった。

昭和15年に成立した「大政翼賛会」は、一党独裁のソ連共産党をモデルに近衛首相の肝煎りで創設された文民の政治組織であり、当時の軍部は全く無関係であった。

「大政翼賛会」に軍部が初めて関わったのは、昭和16年10月18日に、現役武官である東条英機が内閣総理大臣に就任して以降の事である。

統制経済も翼賛体制も、全て文民政治家と文官の革新官僚によって作られたものであった。

このように日本は、近衛内閣の時代に、文民による統制経済と官僚独裁体制が徹底していた、というのが歴史的事実である。

「先の戦争」の原因となる1937年に始まった支那事変は、何度も国民政府との和平のチャンスがあったにも関わらず、文民政治家の近衛首相が全て講和を拒絶した結果、泥沼の長期戦争に陥ったのである。

戦争が避けられない事態にまで日本を追い込んだのは、軍部ではなく、近衛文麿を首班とする文民政治家と文官の革新官僚であった。

昭和16年10月、ゾルゲ事件によって近衛が政権を放り出した後、陸相だった東条英機に組閣の大命が降下した。

そしてその際、天皇の意向として「御前会議で決定した国策遂行要領を白紙に戻す」旨が東条に伝達された。

つまり昭和天皇は、「国策遂行要領」がソ連の謀略によって作られた事が判明した為に、「白紙に戻す」ように東条に下令したのである。

誰よりも天皇に忠実であった東条が、首相就任直後から、天皇の大御心に応えようとして、対米戦争回避に向けてあらゆる努力をした事はよく知られている。

しかしながら全ては手遅れであった。

近衛内閣が実行した「南部仏印進駐」が米国に与えた影響は大きく、昭和16年11月26日には米国から「ハル・ノート」が突き付けられ、対米開戦が避けられない状況となった。

かくして昭和16年12月8日、対米英戦争が開始された。

大戦の結果、昭和20年8月14日、日本政府はポツダム宣言を受諾し、9月2日に降伏文書に調印した。

近衞文麿は、GHQから巣鴨拘置所に出頭を命じられた最終期限日の昭和20年12月16日未明、荻窪の自宅で青酸カリを服毒して自殺した。

日本の総理大臣経験者として自殺した人物は、唯一、近衞文麿だけである。

戦前から代議士であった鳩山一郎は、昭和15年11月1日の日記に、「近衛時代における政府の施策、すべてコミンテルンのテーゼに基づく。まことに怖るべし。一身を犠牲にして御奉公すべき時期の近づくを痛感す」と記している。

自由主義者であった鳩山一郎は、近衛文麿が推進する国家総動員法や大政翼賛会によるデモクラシー破壊に猛反対していた人物であった。

当時すでに近衛内閣の全ての政策がコミンテルンのテーゼに基づくものであったという事実を正確に見抜いていた鳩山一郎の慧眼は見事である。

近衛文麿が服毒自殺した後、「朝日新聞」に昭和20年12月20日から「近衛公手記」が11回にわたり掲載された。

「近衛公手記」は、近衛自身が生前に書き留めていた覚え書きである。

「手記」の中で近衛は、「支那事変の泥沼化と大東亜戦争の開戦の責任はいずれも軍部にあり、天皇も内閣もお飾りに過ぎなかった」と記している。また「自分が軍部の独走を阻止できなかったことは遺憾である」などと釈明している。

これを読んだ昭和天皇は、「近衞は自分にだけ都合の良いことを言っているね」と呆れ気味に語ったという(「昭和天皇独白録」より)。

また日本政府の全権として「降伏文書」に署名した重光葵も、「戦争責任容疑者の態度はいずれも醜悪である。とりわけ近衞公の如きは」と、厳しく近衞の態度を批判していた。

「近衛公手記」に記された近衞文麿の戦争責任に対する態度は、近衞自身の責任をも全て軍部に転嫁するものであったため、当時の事情をよく知る人ほど、近衛の態度を許し難いものとして、皆が非難していたのである。

しかしながら、終戦直後から今日に至るまで、日本国内では「近衛公手記」の歴史観がそのまま継承され続けてきた。

それは近衛のみならず、当時の責任ある立場にあった文民政治家や文官のほとんどが、戦争の責任を全て軍部に転嫁する事によって、自らの「免罪符」にしてきた為である。

そうした卑劣極まりない政治家や官僚達にとって、「近衛公手記」はまさに「言い訳のバイブル」なのであった。

戦後のGHQの占領政策においては、陸軍省と海軍省は完全に解体されて消滅したが、その他の省庁や官僚機構は、多少改変を加えられたものの、ほぼ従前どおりに温存されていた。

そのため文官の官僚達は、「あの戦争は全て軍部の責任で、自分達は被害者だった」と言い続ける事によって、戦後社会を生き延びてきたのである。

かくして「近衛公手記」史観が、戦後日本の社会全体に定着し、学校教科書においても「定説」となってしまったのだった。

石破茂の「戦後80年所感」もまた、軍部が独走して文民が止められなかったという「近衛公手記」の内容を焼き直しただけの代物であり、歴史を誤って解釈した無価値な「所感」に他ならないのである。

歴史的事実としては、支那事変を含む大東亜戦争の全ての原因は、文民政治家の近衛文麿内閣によって作られたものであった。

軍にとって国民は「仮想敵」であった

一方、国民の立場からすれば、先の戦争における最大の問題は、「なぜ日本軍は日本国民を守らなかったのか」の一点に尽きる。

この重大問題に比べれば、「石破所感」の「なぜ先の戦争を避ける事が出来なかったのか」などという問題意識は、所詮、趣味や教養の範疇に過ぎない。

昭和20年4月に開始された沖縄戦においては、20万人もの民間人が巻き込まれ、本格的な「本土決戦」が繰り広げられた。

当時は「軍民一体」などと美化されていたが、実際には、軍の為に民間人を犠牲にする作戦が当たり前のように実行された。

戦闘が激化して飢餓状態が深刻になると、日本軍は住民を射殺して食料を強奪するようになった。

また逃げ込んだ壕の中で、兵隊は比較的安全な奥の方に居座り、住民は壕の外へ追い出されるか、敵の攻撃に晒される壕の入口付近に追いやられた。

そうした中、泣き止まない赤ん坊が兵隊に銃剣で刺殺される悲劇も起こったという。

日本軍はあくまで「国体護持」の為に戦う軍隊であって、決して「国民を守る」軍隊ではなかったからである。

もし昭和20年の9月以降も、あのまま戦争が継続していたならば、日本全土が沖縄と同じ状態になったであろう。

沖縄戦こそ「本土決戦」の雛型であった。

なお、軍が国民を犠牲にしたのは、沖縄だけではなかった。

昭和20年8月9日、ソ連軍が満州に侵攻するや否や、関東軍は満州の日本人を置き去りにして早々に撤退した。

かつて大陸への出兵の際には、「在留邦人の保護の為」という名目で多数の軍を中国大陸に進駐させていたにも関わらず、本当に「在留邦人の保護」が必要になった時には、在留邦人を見棄ててさっさと逃げ帰るという、言行不一致の軍隊であった。

満州に置き去りにされた民間の日本人の大半は、ソ連軍によって虐殺され、全ての財産を奪われ、婦女子はレイプされた上で殺された。

在留邦人がこれほど悲惨な目に遭った最大の原因は、軍部の「棄民政策」にあった。

昭和20年8月9日のソ連侵攻の直後、大本営は、旧満州と朝鮮に居留していた日本人について、「土着スル者ハ日本国籍ヲ離ルルモ支障ナキモノトス」と発令した。

要するに、日本軍は居留民を置き去りにするから、居留民は日本人であることをやめて、満州人あるいは朝鮮人として、現地で勝手にやってくれ、という事である。

その結果、開拓団員として満州に渡った数多くの日本人は、ソ連軍が迫る中でも適切な保護を受けられず、多数の犠牲者が出た。

現地に置き去りにされた人々は、混乱の中で命を落としたり、「残留邦人」や「残留孤児」となった。

敗戦後も海外に取り残され、故国に帰れなかった人々は「棄民」と呼ばれた。

だが、もし「本土決戦」が実現していた場合には、日本全土において「棄民政策」が実行された事は間違いない。

作家の司馬遼太郎氏は、著書の中で、自らの戦争体験談を述べている。

本土決戦に備えて、日本の中部地方で戦車部隊に配属されていた司馬氏が、「敵を迎撃すべく戦場に向かうにあたり、戦場から逃げてくる民間人が道路を埋め尽くして戦車が立ち往生してしまう様な場合にどう対応したら良いか」と質問したのに対して、大本営の少佐参謀は「ひき殺して行け」と答えたという。

司馬遼太郎氏は、「軍隊というものは本来、つまり本質としても機能としても、自国の住民を守るものではない」と書いている。

自国民を殺せと命令するような軍隊は、最早「国民の軍隊」ではあり得ない。

もし「本土決戦」が実現していれば、日本中で日本国民は日本軍によって殺されたであろう。

また戦争末期には、日本の全国各地において、「本土決戦」に備えて、「竹槍訓練」が軍の指導で熱心に行われていた。

だが考えてみれば、これは極めて奇妙な光景であった。

1960年代には、民間ゲリラのベトコンやPFLPでさえ、軍事訓練においては銃器類が使用されていたのである。

昭和20年当時の日本において、決して銃器類が無かったわけではない。

石油は枯渇していたが、銃器の類は大量に国内に存在していたのであった。

それでも軍部が、一般国民には銃器を提供することなく「竹槍」しか認めなかった理由は、「民間人に銃器を渡した場合、もし国内で内乱や革命が発生すれば、国家が転覆されてしまう」と危惧した為である。

つまり、かりに内乱や革命が発生した場合でも、相手が「竹槍」しか持っていない暴徒であれば、速やかに鎮圧することが出来る、というのが軍部の算段であった。

要するに軍部は、日本国民を全く信用していなかったのである。

そもそも自国民さえ信用出来ないような国家が、米国に勝てるはずがない。

それにも関わらず、軍部は国民に、「竹槍でアメリカ軍と戦え」と号令していたのである。

江戸時代の百姓一揆でさえ、もう少しましな武器で戦っていたであろう。

これは要するに「民間人は全員死ね」という軍部の命令に他ならない。

まさに沖縄戦で起きた事と全く同じパターンである。

民間人の存在は、軍の行動にとって邪魔になるし、反乱を起こす懸念もあるから、「民間人は死なせるべし」という方針である。

軍部による「棄民政策」の極致と言えよう。

このように戦争末期においては、日本軍にとって日本国民は謂わば「仮想敵」だったのである。

真の「国民国家」を建設するために

「なぜ日本軍は日本国民を守らなかったのか」というテーマこそが、我々日本国民にとって最重要の問題であって、この国家にとって絶対に避けて通れない問題である。

もしこの問題を無視して「改憲」をしたり、「海外派兵」をしたとしても、また同じ悲劇が繰り返されるだけであろう。

結論から言えば、日本軍の目的が、もともと日本国民を守る事ではなかった事が根本原因である。

大日本帝国の陸海軍は、天皇が統帥する「天皇の軍」であった。

大日本帝国憲法第11条には、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と規定されている。

そのため日本軍は「皇軍」とも呼ばれていた。

「皇軍」とは「天皇の軍」であって、「国民の軍」ではない。

言い換えれば、「皇軍」の目的は、あくまで「国体(=天皇制)を守ること」であって、決して国民を守ることではなかったのである。

従って、「皇軍」にとって国民が邪魔になれば、容赦なく国民を排除する軍隊なのであった。

一般に、軍の役割は「国家を守ること」であると言われる。

しかしながら、いざ実際の戦闘となった場合には、「国家」の何を優先的に守るのかが重大な問題になってくる。

「国家」は、「領土」「国民」「主権」の3要素から成るとされる。

この観点からすれば、「皇軍」にとって守るべき優先順位は、「1.天皇主権、2.帝国の領土、3.日本国民」の順であった。

だが現実問題としては、「国民」が全ていなくなれば、「領土」も「主権」も自動的に消滅するのである。

「国破れて山河在り」という状態で「土地」だけが残されても、それは「国家」ではない。

逆に「国民」さえ生き残れば、「領土」も「主権」もいずれは回復し得る。

従って、軍の役割が「国家を守ること」であるならば、軍が先ず第一に守るべき対象は「国民」でなければならないはずである。

近代における「国民国家」とは、「軍が国民を守る国家」のことである。

1789年のフランス革命に伴って成立した「国民軍」は、「国民を守る軍」であった。

革命によって主権者が「国民」になったのであるから、それは当然である。

そのため歴史的には、フランス革命によって「国民国家」が成立したとされる。

だが大日本帝国の陸海軍は、「国民を守る軍」ではなく、「国体を守る軍」であった。

「国民を守る軍」は、そもそも日本には存在しなかったのである。

従って、大日本帝国は「国民国家」ではなかった。

そして現在の日本国もまた「国民国家」ではない。

なぜなら日本国憲法では「戦力の不保持」が規定されている為、「国民国家」に必須の「国民を守る軍」が存在しないからである。

因みに1954年に創設された自衛隊においても、国民の生命・財産を守る事は、自衛隊の任務とはされていない。

自衛隊の法律の規定上では、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」ことが「主たる任務」であるとされている(自衛隊法第3条)。

「国民を守る軍」は、現在もなお日本には存在しないのである。

このように日本は、これまでの歴史上、未だかつて「国民を守る軍」即ち「国民の軍隊」を持った事が無い「ニセ国民国家」なのである。

因みに、戦後の憲法では認められていない「自衛隊」のような軍事組織の場合は、他国から「非正規軍」と見做され、ジュネーブ条約による保護が受けられない事もあり得る。

ジュネーブ条約では、「正規軍」の場合、捕虜は人道的に扱うことが義務付けられており、捕虜の拷問や虐待や処刑は禁止されている。

ただしゲリラやパルチザンのような「非正規軍」の場合は、ジュネーブ条約による保護が受けられない為、「捕虜」はスパイと同様に扱われ、拷問されたり処刑されても文句を言えないことになる。

従って、日本国憲法に「戦力の不保持」が明記されている限り、日本の自衛隊員は他国の「捕虜」になった場合、「非正規軍」の構成員と見做される状態にある。

因みに西側諸国では、日本の自衛隊は「正規軍」として認められている為、ジュネーブ条約による保護対象となるが、中国やロシアや北朝鮮等の国々においては、日本の自衛隊が「非正規軍」として扱われる可能性がある。

従って、「捕虜」となった日本の自衛隊員が他国において虐待されたり処刑される等の不測の事態を避ける為には、憲法に「正規軍」の規定を明記する事が必要である。

ただし今後、憲法第9条を改正して「正規軍」を明記するのであれば、それが「国民を守る軍」である事をも明確に定義するべきである。

安倍元首相がしきりに主張していた憲法第9条への「自衛隊」の明記などは、全く的外れな議論であった。そもそも「軍」であるかどうかさえ分からないような「自衛隊」を憲法に明記しても意味が無いのである。

憲法第9条改正において最も重要な事は、諸外国の誰から見ても疑う余地の無い明白な「正規軍」の規定である。

その上で、別途法律において「国民を守る軍」である事を明文化することが必要である。

「国民を守る軍」を擁して初めて日本国は本当の意味で「国民国家」となり得るからである。

これまで過去3度にわたる「首相談話」では、「植民地支配と侵略」に対する「痛切な反省」と「心からのお詫び」が述べられたが、「談話」の発信先は、いずれも中国やアジア諸国に対してのものであり、あくまで中国やアジア諸国への「反省」や「お詫び」であった。

だが日本政府が何よりも先ず為すべき事は、かつて国家によって「棄民」された日本国民に対する「痛切な反省」と「心からのお詫び」であるはずである。

近年「ジャパン・ファースト」という言葉が流行語のようになっているが、もし日本政府が陳謝するのであれば、先ずは「国家が見棄てた日本国民に対する陳謝」こそが第一(ファースト)でなければならないであろう。

昭和天皇でさえ非難した「近衛公手記」を踏襲した「所感」などを作る暇があるのならば、先の大戦をもっと正しく総括して、「国民を守る軍」を擁する本当の「国民国家」を真剣に目指すべきである。

それこそが、同じ悲劇を二度と繰り返さない為の道だからである。

|

|

|