Top Page

《外部リンク》

⇒ 皇祖皇太神宮

⇒ 一般財団法人 人権財団

|

「反知性主義」の政治と思想の系譜

建設よりも「破壊」を求める政治潮流

[2025.9.1]

|

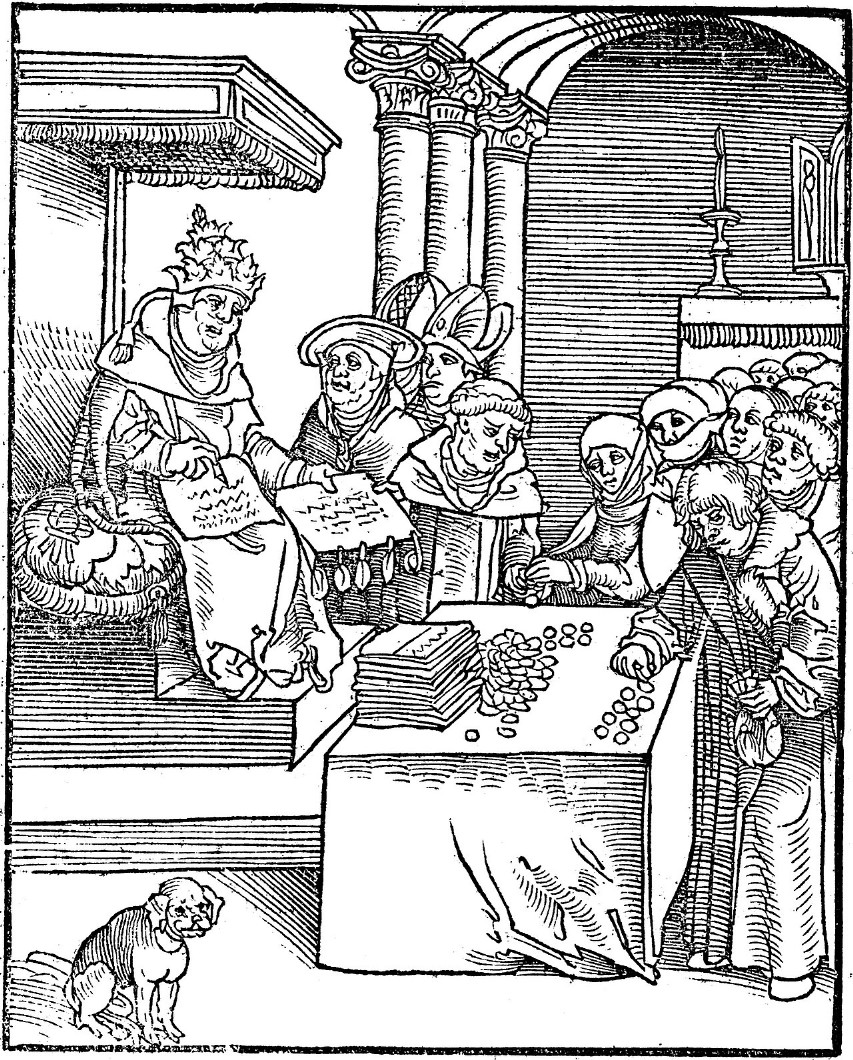

| 免罪符を販売するローマ教皇を風刺した絵画 (1521年 ルーカス・クラナッハ作) |

|

「主知主義」と「主意主義」との闘争

米国では、物事を白か黒かではっきりさせる「二分法」的な判断をする人々が多い。

白でも黒でもない者は相手にされないという事もあって、白と黒の両極はますます先鋭化し、過激化してゆくことになる。

そうした結果として、米国の社会全体は、左右への振れ幅が非常に大きくなる傾向にある。

今世紀冒頭、2001年に「9・11」事件が勃発すると、米国内では共和党のブッシュ政権下で「反イスラム」の国民世論が沸騰し、「愛国者法」が制定されるなど、米国社会は「反イスラム」「愛国」一色となり、2003年にはイラク戦争へと突入した。

だがその後、2009年に共和党から民主党へと政権交代すると、米国社会の世論や風潮は180度の転換を遂げた。

オバマからバイデンに至る民主党政権下では、移民やLGBTQなどマイノリティの権利や人工妊娠中絶の権利や環境保護などを支持する人が「意識の高い人」と見做されるようになり、そうした「意識の高い人」は、「WOKE」と呼ばれた。

「WOKE」とは、元々は「wake」の過去形で「目醒めた」「覚醒した」という意味であるが、米国では人種差別や不平等、ジェンダー問題などに対して「意識が高い人」を指す言葉として用いられる。

ただし「WOKE」という言葉自体は、自分自身を「意識が高い」存在として位置付けて、そうでない他者を見下す差別的な用語でもある。

そして現在は、再び「揺れ戻し」の時期に入っている。

2025年、民主党政権によって置き去りにされてきた白人困窮層や、福音派キリスト教信者達の支持を得た共和党のトランプ大統領は、本格的に「WOKE」へのバッシングを開始した。

トランプ政権は、LGBTQなど少数派への優遇策を廃止し、中絶への政府支出を停止し、経済援助を担当する国際開発庁(USAID)を閉鎖し、WOKEの思想的基盤となることの多い有名私立大学への助成金を凍結した。

このように米国における政権交代は、まるで「革命」が起こったくらいの劇的な価値観の転換を伴う現象なのである。

こうした両陣営の対立は根深く、哲学的には「主知主義」と「主意主義」との確執の反映でもある。

因みに、米民主党は「主知主義」の傾向が強く、米共和党は「主意主義」の傾向が強い。

主知主義とは「ロゴス中心主義」であり、「真理」や「普遍性」を追求する「普遍主義」の立場に立つ。

その主知主義の根本的立脚点は、「入替え可能性」にある。

主知主義においては、自分とは全く立場が正反対の赤の他人と「入れ替わった」場合においても、本当にその世界を「良い世界」であると信じ得るか否か、を基準に世界を判断する。

例えば、高所得の白人男性が、「仮に自分が低所得の黒人女性であったとしても、この社会は生き易い社会であるかどうか、果たして納得のいく社会であるかどうか」という観点から、社会の在り方を考えるのが、主知主義の立場である。

従って主知主義は、「最も疎外された人々にとっても生き易い社会の在り方」を追求することになる。

これに対して主意主義は「パトス中心主義」であり、「特殊性」や「情念」を最重要の立脚点とする。

「自分はアメリカ人だから特別な存在である」あるいは「自分は男に生まれたのだから、こうあらねばならない」というように、自らの「属性」や「特殊性」を絶対化し、その価値観に基づいて物事を判断したり行動を決定する立場が主意主義である。

つまり主意主義が追求する価値は、絶対に「入替え不可能」な自分の存在を基準として判断される。

従って、白人男性として生まれた以上は、白人男性である事に誇りを持ち、白人男性としての義務を果たし、白人男性の権利を脅かす存在とは断固として戦う、というのが主意主義の立場である。

このように主意主義は、あくまで自らに賦与された「特殊性」にこだわり、それを守ろうとする。

主知主義の「普遍主義」とは完全に対極の立場である。

そうした主意主義の根底にあるのが、聖書に由来する「無垢主義」即ち「イノセンティズム(innocentism)」である。

「イノセンティズム」は、「知識」や「知性」を忌避し、信仰や神によって与えられる「天啓」を大切にする主義である。

旧約聖書の「創世記」では、「知恵の木の実」を食べた人間が転落する様子が描かれている。

そしてキリスト教の教義では、本来「無垢」であった人間が「知恵」を得た事が、人類にとっての「原罪」とされる。

そのため「信仰」を重んじる人々は、「知識」や「知性」を忌み嫌う傾向がある。

米国では、共和党の支持母体であるキリスト教福音派やエヴァンゲリカルズと呼ばれるキリスト教原理主義者の人々がこれに相当する。

知識が「普遍性」を有するのに対して、天啓は自分だけにもたらされた極めて「特殊性」を有するものである。

そうした「特殊性」を絶対的価値として、物事を判断したり行動するのが主意主義の特徴である。

そのため主意主義は「反知性主義」とも呼ばれる。

反知性主義は、「客観的事実」よりも「主観的体験」に価値を置く。そこでは「真理への到達」よりも「情念の発露」や「神秘体験」が優先される。

このような「反知性主義」は、今や米国だけでなく、ヨーロッパや日本においても大きな潮流となっている。

因みに社会改革へのアプローチの仕方も、主知主義と主意主義とでは全く異なる。

主知主義は、「社会の制度を良くしさえすれば、社会は必ず良くなる」と考える傾向がある。

そのため主知主義者は、「より良い制度を如何に建設するか」を中心的テーマとして考える。

制度学派やフランクフルト学派は、主知主義の典型である。

これに対して主意主義は、「現行の社会を破壊しさえすれば、社会は必ず良くなる」と考える傾向にある。

そのため主意主義者は、「今の社会を如何に破壊するか」を先ず考え、行動に移す。

つまり主意主義者にとっては「現状の破壊」こそが最大のテーマなのであって、破壊の後に「どのような社会を作るか」などといった具体的な問題については何も考えないのである。

米国においては、福音派やエヴァンゲリカルズがそれに相当するが、過激な例では、QアノンやKKK(クー・クラックス・クラン)やネオナチなども、主意主義の集団である。

日本の場合で言うと、「一人一殺」を唱えた井上日召の血盟団や、連続企業爆破の東アジア反日武装戦線などは、主意主義の最も極端な実例である。

主意主義あるいは反知性主義には、右翼も左翼も無い。彼等が重視するのは「社会の破壊」のみである。

日本政治における「反知性主義」

米国の政治においては、主知主義的傾向の強い民主党と、主意主義的で反知性主義的傾向の強い共和党とが、互いに政権交代を繰り返しながら、米国社会を形成してきた、

一方、我が国における政治文化はどうか。

結論から言うと、「失われた30年」における日本政治は、一貫して「反知性主義」に振り回されてきた。その結果、今や日本社会そのものが崩れつつあると言える。

今世紀の日本政治における「反知性主義」の最初の萌芽は、小泉純一郎政権の時に生じた。

小泉純一郎は「ワンフレーズ・ポリティクス」の先駆けであり、2001年の自民党総裁選の際には「自民党をぶっ壊す」をスローガンに華々しく登場した。

ただし「ぶっ壊した後、どうするのか」という説明は、一切無かった。

このように小泉は、「破壊しさえすれば、全てがうまくいく」という「反知性主義」を体現した人物であった。

さらに小泉は首相就任後、「郵政民営化による構造改革」という「フィクション」を創作する事によって、国民をミスリードした。

小泉純一郎が発信する中身の無い派手なパフォーマンスは、当時の国民に熱狂的に受け容れられて、「郵政民営化さえやれば世の中はバラ色になる」という類の「根拠なき公約」に対して、多くの国民が賛成票を投じた。

だが実際には、郵政を民営化しても構造改革は実現されず、依然として特別会計や特殊法人は存続し続けた。

結果的に、郵政民営化によってもたらされたのは、国民資産の海外への大量流出だけであった。

しかし誰一人として、そうした惨憺たる結果に対する責任を負う事は無かった。

このように「反知性主義」政治の特徴は、社会制度の建設ではなく、「社会の破壊」なのである。

小泉政権下においては、「郵政民営化」の政策によって実際にどうなるのか、といった具体的な中身はほとんど議論されることなく、「改革に反対するのは抵抗勢力」というレッテル貼りと反対派への攻撃にのみ終始した。

また連日のメディアを通じての根強いキャンペーンによって、「小泉改革に反対する抵抗勢力は悪の存在である」と国民は信じ込まされ、洗脳されていった。

かくして、「反知性主義」の見本のような政治が展開された。

反対派へのレッテル貼りによる攻撃は、客観性や論理性を否定し、知性や理性に基づく議論を封殺する行為に他ならない。

しかしながら、そうした方法論によって、小泉チルドレンの一派が衆議院総選挙において圧勝するという「成功事例」が出来てしまったのである。

その為、それ以降の政権もそうした手法に倣い、政策の中身よりも「単純なスローガン」作りと「レッテル貼り」を最優先させるようになった。

こうして小泉政権が終わった後も、「反知性主義」政治が継承されることになった。

その結果、やがて一般国民も政治について深く考える事をやめ、多くの人々は心地よいスローガンを信じ、政治を「正義と悪との戦い」という単純明快な二分法で判断するようになった。

「反知性主義」政治が継続してきた事によって、国民の知性も劣化してしまったのである。

このように「反知性主義」の政治は、必然的に「愚民化」をもたらすことになる。

民主主義は劣化して「衆愚政治」となる。

さらに、こうした「反知性主義」の政治と国民の「愚民化」は、安倍晋三政権の時代に頂点に達した。

安倍晋三がこの国にもたらした惨禍は凄まじい限りであり、彼こそが日本経済を破壊し尽くした張本人であると言える。

「円売り」「日本売り」のアベノミクス政策は、一時的に株価を浮揚させて見せるだけのパフォーマンスであった。

一国の首相がメディアを通じて金融緩和を示唆すれば、為替が円安になり株価が高騰するのは当たり前の事であった。

だがそうした一時的な現象だけをクローズアップして、「日本経済は確実に回復し、デフレは解消しつつある」などという、とんでもない大嘘を国民に信じ込ませたのである。

さらに安倍政権は、数多くの御用学者や評論家を動員して、アベノミクス礼賛の世論操作を続けてきた。

その程度の簡単な「手品」に簡単に騙されてしまうほど、大衆の知性は劣化させられていたのである。

これは、悪徳医師が重症患者に対してモルヒネやヒロポンを処方して、一時的に元気になったように見せる事で、あたかも病気そのものが回復したかのように思い込ませる手口と同じであった。

モルヒネを延々と処方し続ければ、病気が回復するどころか、患者が「廃人」になるだけなのである。

安倍晋三によって日本は「廃人」にさせられたと言っても過言ではない。

アベノミクスによってもたらされたのは、日本経済全体の国際的凋落であり、かつて世界第2位だったGDPは今や第5位にまで転落し、一人当たりGDPは韓国にも追い抜かれる有り様となった。

アベノミクスによる悪影響は、十年を経た今日、ボディブローのように日本経済を蝕んでいる。

「円売り」「日本売り」の売国政策を継続すれば、日本が没落するのは当たり前であった。

我が国は、「アベノミクス」によって「国破れて山河あり」とも言うべき焼け野原の状態になった。

そうした結果、今や我が国は「中国の植民地」となりつつある。

本物の「売国奴」は、必ず「愛国者」を装って登場するのである。

日本の建設ではなく「日本の破壊」こそが、安倍政権が実行した「反知性主義」政治であった。

また安倍政権時代、「反知性主義」的行政が制度化された。

2014年5月に内閣人事局を発足させた事により、官僚は政権に「忖度」するようになり、「知性なき行政」が常態化した。

その結果、自殺者まで出す事件が生じたが、それも氷山の一角に過ぎない。

さらに国会では、政権担当者が野党の追及にも誠実に答えず、「御指摘は当たらない」で逃げる政治風土が定着した。

このように安倍政権は、日本経済の凋落のみならず「民主主義の劣化」をも決定づけた政権であった。

ネット社会における国民の知性の劣化

小泉純一郎から安倍晋三、さらに最近話題の参政党といった存在は、日本政治における「反知性主義」の潮流を形成している。

ただしこれは単に「知性の無い政治家」の系譜であるだけでなく、それらを受け容れてきた国民の危機でもある。

小泉純一郎や安倍晋三のようなポピュリズム政治に見られる特徴は、「知らしむべからず、よらしむべし」という統治方法であった。

これは、理性と知性に基づく議論による民主主義を否定し、国民を「白痴化」して洗脳状態に置く政治手法である。

洗脳の基本は、先ず人間を「思考停止」にさせることにある。

人間を「思考停止」にさせる上で最も効果的な方法は、「共通の敵」を設定して単純明快な二分論で世界を説明し、「正義と悪との戦い」というフィクションを信じ込ませる事にある。

善悪二元のシンプルな構図で世界を理解した人は、そこで世の中の全てが分かったと思い込み、それ以上考える事をやめる。かくして思考力や判断力は無くなる。

古来よりあらゆる宗教や権力者達が、この手法を用いて無数の人々を洗脳し続けてきた。

そしてネット社会になった現在、大衆洗脳手法はさらに高度化されるようになった。

インターネットの普及により人々が「多くの知識」を得られるようになった、と考えるのは大きな誤解である。

実際には、インターネットの普及によって、人々は「より偏った知識」だけを脳にインプットするようになった。

人は大量の情報を与えられた場合、それらを消化しようとするのではなく、大量に廃棄するだけなのである。

大量の情報を前にすれば、人は思考が停止し、考える事をやめてしまうからである。

近年のネット普及による膨大な情報の供給過多によって、人々は興味のある情報だけを見て、興味の無い情報は廃棄するようになった。

ネット上の大量の情報を有効に活かしている人々はごく少数であり、むしろネットの普及によって、国民の「反知性主義」が増幅されただけなのである。

従ってネット社会は、国民の「反知性主義」をうまく利用した政党や政治家が台頭する時代である。

それは、「石丸現象」や「立花現象」や「参政党現象」などによっても証明されている。

大多数の人々は、より単純な世界解釈を支持するようになる。

ネットを主戦場にすることで、自己強化的な情報空間がネット上に形成される。

これは「エコーチェンバー現象」と呼ばれる。

エコーチェンバー現象とは、自分の声が繰り返し反響する部屋にいるように、ネット空間において同じ意見ばかりが聞こえ、他の意見が排除されてしまう状況である。

SNSなどのオンライン上で、自分と似た意見を持つ人々とばかり交流することで、自分の意見がさらに強化され、他の異なる意見に触れる機会が皆無になってゆく。

その結果、仲間内だけで盛り上がるだけで、客観的な議論からは逃避することになる。

エコーチェンバー現象下のネット空間は、極めて閉鎖的な空間であり、事実に反する捏造やデマ情報などが「事実」として共有されてしまう世界でもある。

検証不可能な架空の物語が、SNSの空間では、あたかも「事実」であるかのように語られ、それらが多くの人々の間で「事実」として共有されてしまう特殊空間なのである。

このように現実のネット空間とは、決して開かれた空間なのではなく、実は無数の虚偽やデマが氾濫する「閉鎖空間」である事を知らねばならない。

「反知性主義」の本来の意味

ここで、「反知性主義」の本来の意味について考えてみよう。

「反知性主義」には、正負の両側面がある。

「反知性主義」の負の側面は、すでに見てきたように、知性や知識を否定し、議論を拒絶し、主観や感性に依拠して物事を判断する事である。

一方、「反知性主義」の正の側面は、御用学者や特権階級による「知識の独占」に対する抵抗にある。

西洋近代史において「反知性主義」の源流は、ルターによる宗教改革にあった。

ルターの宗教改革は、ローマ・カトリック教会による「知識の独占」に対する批判であり、「知識の独占」によって作り上げられた教会の権威に対する挑戦であった。

当時、カトリック教会の教義の拠り所である「新約聖書」はラテン語のみで記されており、他の言語への翻訳が禁じられていた。

当然の事として、「新約聖書」を読めるのは聖職者をはじめ少数の知識階級に限られていた。

そのため教会においては、司祭が信徒である庶民に対して、上から目線で一方的に説教をする形式が続けられてきた。

これは知識の一方通行による伝達である。

「知識の伝達」が一方通行であれば、たとえ司祭が嘘を教えていても、信徒である庶民はその嘘に気付く事が出来ない。

司祭が「これを買えば天国に行ける」と言って「免罪符」を売れば、人々は疑うことなく金銭を支払ってそれを買うことになる。

神殿において金銭を受け取る行為をイエス・キリストが激しく非難した事が「新約聖書」に書かれているにも拘わらずである。

ルターの宗教改革の本来の意義は、ローマ法王庁を中心とする支配階級による「知識の独占」に対する批判であった。

そもそもローマ法王庁の権威の源泉は、「聖書の独占」と「教義の独占」にあった。

そのためにルターは、当時ラテン語でしか書かれていなかった「新約聖書」をドイツ語に翻訳し、一般庶民でも読めるようにして、「知識の解放」を実現したのであった。

またそれと同時に、ルターは「聖書中心主義」と「万人司祭主義」を提唱し、ローマ・カトリック教会からの解放を唱えた。

こうしたルターの宗教改革が、西洋における「反知性主義」の出発点であった。

このように本来の「反知性主義」とは、最も高い知性に由来する反逆だったのである。

宗教改革によって、それまで世の中のあらゆる「真理」や「普遍性」を保証していたローマ・カトリック教会の権威が失われた。

だがこうした大きな運動は、必ず大きな反動をもたらす。

やがて時代が下ると、「真理」や「普遍性」を追求する「主知主義」の思想潮流が興った。

かつて教会が果たしてきた「真理」や「普遍性」の担保を、大学が担おうとするようになったのである。

そうして生まれたのが、イギリス経験論とフランスの大陸合理論であった。

そこで問われたのは、「意識が先」か「対象が先」かという認識論の対立であった。

こうした対立の中で、人間は元々は何も与えられていない白紙の状態であって、経験する事によって世界が与えられ、人間は自ら獲得する事によって自己形成をする、と結論づけたのがイギリスのジョン・ロックらによる「経験論」哲学であった。

これに対してフランスのデカルトらは、人間は先天的に「生得観念」を持っており、この観念こそが一切の始まりである、とする「生得論」を説いた。「生得」とは、人間が生まれながらにすでに賦与されているとされる観念や知識のことで、「生得論」は「合理論」とも呼ばれた。

このように、イギリスの経験論哲学が「対象が先」の立場であるのに対し、フランスの大陸合理論は「意識が先」の立場である。

そしてこの両者を止揚させたのが、ドイツ観念論であった。

「主知主義」の潮流は、ドイツ観念論のヘーゲル哲学において頂点に達した。

ヘーゲルは、弁証法の概念を用いて「精神」の発展段階を説き、もともと未熟だった「精神」が「家族」や「社会」を経て、「国家」に至って「絶対知」に到達するとした。

「国家に精神が宿る」という思想は、歴史上、ヘーゲルが最初である。

この思想は画期的であり、当時の人々を驚嘆させた。

ヘーゲルの言う「絶対知」に到達した「精神」とは、「神」のことに他ならない。従って「国家に精神が宿る」とは、「国家に絶対神が宿る」と同義になる。

当時のヨーロッパは、ナポレオン戦争直後の「国民国家」の成立期であり、とりわけナショナリズムに燃えるプロイセン王国では、「国家が共同体の最高の発展段階」であり「国家には神が宿る」というヘーゲル思想が大絶賛され、ヘーゲルは最高の哲学者として持ち上げられるようになった。

ヘーゲルの国家観は、やがてプロイセンのみならず、多くの近代国民国家の基本理念となり、広くヨーロッパ全体に浸透するようになった。

かくして近代国民国家は、ヘーゲル主義によって統治される事となった。

たとえそれがヘーゲルの思想だとは知らなくても、近代に生きるほとんどの人々にとっては、「国家が共同体の最高の発展段階」であって、「国家には神が宿る」という事が、当たり前の「常識」になっている。

そしてそれは「主知主義」の到達点でもあった。

ヨーロッパにおいて近代国民国家が確立すると共に、「主知主義」もまたヘーゲル思想によって究極の完成形に達したのである。

やがて時代を経て、ヘーゲル主義者の中で「神」を信じない人々は、「神」を「階級」に置き換え、「ヘーゲル左派」を形成した。マルクスやエンゲルスらがそれである。

「ヘーゲル左派」は、後に「共産主義」となって世界を混乱させることになる。

一方、ヘーゲル主義者の中で「神」を信じ、「国家」を実際に「神の国」へと作り変えようとする人々は「ヘーゲル右派」となった。

そうした「ヘーゲル右派」の完成形が「ナチズム」であった。

ヒトラー自身は、反ヘーゲル主義のニーチェ思想に傾倒していたが、ナチズム自体は明らかに「ヘーゲル右派」である。

かくして20世紀の前半には、「ヘーゲル左派」から生まれた共産主義者がソビエト連邦を建国し、「ヘーゲル右派」を起源とするナチズム運動がドイツ第三帝国を建設した。

因みに戦前の日本の「国体思想」は、100パーセント「ヘーゲル右派」の思想である。

このように、「主知主義」の最高の発展段階であるヘーゲル哲学が生み出した政治思想は、左右の「全体主義」をもたらした。

そして凄惨を極めた第二次世界大戦の後、欧米の哲学者達は、「全体主義」の源流となったヘーゲル思想による過ちを二度と再び繰り返さない為に、ヘーゲル哲学の克服を中心的なテーマとするようになった。

その過程で、戦後ヨーロッパの哲学思想においては、皮肉にもニーチェが再評価されるようになった。ニーチェは19世紀末における「反主知主義」の急先鋒で、「主意主義」を代表する存在であった。

かくして生み出された50年代のフランスのサルトルらによる「実存主義」や60年代のジャック・デリダらによる「脱構造主義」は、いずれも「主意主義」に立脚する思想であり、「反主知主義」「反ヘーゲル主義」であった。

これらは言い換えれば「反知性主義」の哲学である。

一方、アメリカにおける「反主知主義」運動としては、1960年代にカリフォルニアを中心にニューエイジ思想が登場し、ヒッピー文化などが生み出された。これらもまた「反知性主義」であった。

そうしたニューエイジ思想やヒッピー文化から生み出されたのが、スティーブ・ジョブスらによって創出されたIT文化であり、ネット文化である。

そしてその延長線上に「人工知能AI」が位置付けられる。

来たるべきシンギュラリティ後には、人工知能AIが「人間知」に取って変わるようになるであろう。

かくして人工知能AIは、人間知に基づく「主知主義」に終止符を打つことになる。

元々は「主知主義」の科学によって作り出された究極の産物である人工知能AIは、人間知による「主知主義」そのものに引導を渡すという意味で、最も「反知性主義」な存在であると言える。

このように「主知主義」は、自らの墓掘り人を生み出したのである。

シンギュラリティ後の人工知能AIは、全ての「官僚制度」に取って代わり、やがて国家を中心とした世界秩序そのものを解体することになるであろう。

かつての王政や貴族制は市民革命によって崩れ去ったが、それに取って代わった近代国民国家では「官僚絶対主義」による官僚独裁が暴走し、経済格差が拡大した。しかも支配層である官僚機構は収奪するばかりで、被支配層を保護もせず切り捨てるだけであった。

だがシンギュラリティ後は、官僚機構の役割は全て人工知能AIに取って代わられることになるであろう。

官僚支配の権力の源泉は、「国家情報の独占」即ち「知識の独占」にあった。

だがシンギュラリティ後は、情報や知識の独占権は、官僚機構から人工知能AIへと完全に移行する。

500年前、「知識の独占」に抗議し「知識の解放」に尽力したルターの最終的な目的は、人工知能AIによって実現されることになる。

本来の「反知性主義」は、支配階級による「知識独占」や一方通行による「知識伝達」に対する抵抗であった。

やがて人工知能AIによって官僚支配体制に終止符が打たれ、官僚絶対主義によってもたらされてきたあらゆる弊害が除去されるであろう。

官僚絶対主義が消滅すれば、「主知主義」に基づく政治は終焉し、全ての「国家」は解体され、世界全体が再編されることになる。

かくして人類の前史は終わる。

ルターの宗教改革に見られたように、本来の「反知性主義」は、より高い知性に由来する。

それ故に、最も高い知性である人工知能AIが「反知性主義」の役割を担う事もまた必然なのである。

|

|

|