Top Page

《外部リンク》

⇒ 皇祖皇太神宮

⇒ 一般財団法人 人権財団

|

歴史的必然性に導かれたトランプ革命

ブレトンウッズ体制の崩壊と自由貿易の消滅

[2025.5.1]

|

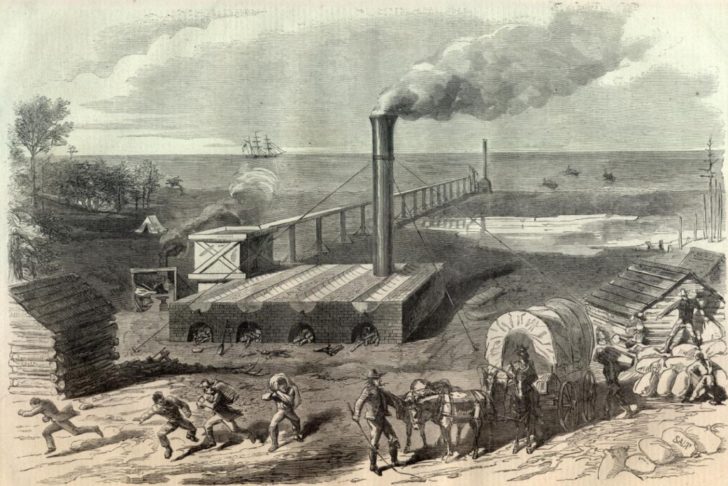

| 19世紀、保護主義全盛時代に急速に発展を遂げた米国の製造業 |

|

世界に自由貿易をもたらしたブレトンウッズ体制

現在進行中のトランプ政権による高関税政策は、大戦後の世界を80年にわたり支配してきたブレトンウッズ体制が崩壊した事に伴う政策であり、謂わば歴史的必然である。

無責任な評論家達の中には、「トランプは変わった人間だから、変な関税政策を始めただけ。そのうち間違いに気付いて撤回するだろう」などと論じている人もいるが、不見識も甚だしい。

かりに米国大統領がトランプではなかったとしても、別の人物がトランプと同様の高関税政策を実行したであろう。

なぜなら、これまで世界の自由貿易を保障してきたブレトンウッズ体制が2024年に終了した結果、世界の自由貿易体制は今後消滅するためである。

自由貿易が消滅すれば、必然的に保護貿易へと転換する以外に無いのである。

日本人は「水と安全はタダ」と思っているが、それは世界においては非常識な事であると、かつて山本七平は述べた。

水や安全と同様、自由貿易も当たり前だと思っている人は多いであろう。

戦後生まれの人々は、自由貿易があたかも空気や水のように当然の如く存在する世界に生きてきたため、トランプの高関税政策に対して強い違和感を抱いているはずである。

しかしながら近代以降の歴史の大半においては、自由貿易こそがむしろ異常であって、世界経済は基本的に保護貿易によって成り立っていたのである。

近代世界において、帝国主義と保護貿易と高関税とは三位一体であった。

とりわけ1929年の世界恐慌以降、先進諸国は一斉にブロック経済圏を形成し、保護貿易と高関税が極限レベルに達した。

具体的には、英国の「スターリング・ブロック経済圏」や米国のニューディールに伴う「南北アメリカ経済圏」の成立、ドイツの「東方生存圏」、日本の「大東亜共栄圏」などである。

これらの閉鎖的で孤立的なブロック経済の利害は互いに対立しており、それぞれが独善的な保護貿易を実行しようとして関税の引き上げを続けた結果、第二次世界大戦につながった。

こうした反省から、大戦後の世界経済の在り方について連合国を中心に話し合われたのがブレトンウッズ会議であった。

第二次世界大戦で連合国の優位がほぼ確定した1944年7月、米国のニューハンプシャー州ブレトンウッズにおいて、連合国44カ国の通貨担当者が集まって国際会議が開催された。正式には連合国通貨金融会議という。

この会議において「ブレトンウッズ協定」が締結され、翌1945年に発効した。

ブレトンウッズ協定の最大の目的は、世界全体の経済システムを保護貿易から自由貿易へと転換させることであった。

そのことによって、大戦後の世界経済の安定をもたらし、二度と世界大戦を引き起こさないような国際経済秩序を形成しようとしたのである。

帝国主義や保護主義が世界大戦の原因になったのであれば、人為的に自由貿易の世界システムを構築することによって、世界から帝国主義や保護主義を無くし、平和な国際社会を実現させようという事である。

こうした理念の下、英国の経済学者ケインズが提唱したのが、米ドルを基軸通貨とする「金ドル本位制」の導入であり、ブレトンウッズ会議では最終的にこの方式が採択された。

金ドル本位制とは、米国のドルを世界の基軸通貨として、「金1オンス=35米ドル」と定め、その米ドルに対して各国通貨の交換比率を定めた制度である。

かくして成立したブレトンウッズ体制は、金兌換によって裏付けされた米ドルと各国の通貨の交換比率を一定に保つ事(=固定為替相場制)によって、自由貿易を発展させ、世界経済を安定させる仕組みであった。

そしてこのブレトンウッズ体制を守る為に、米軍が世界各地に駐留して、自由貿易の守護者の役割を担うことになった。

謂わば米国の軍事費は、ブレトンウッズ体制の維持コストでもあったのである。

戦後世界の自由貿易システムは、米ドルという基軸通貨と世界最強の米軍の軍事力という2つの重要な裏付けがあって初めて成立し得る「人為的な経済体制」なのである。

言い換えれば、米ドル通貨の信用が無くなり、米軍が世界中から撤退すれば、自由貿易は簡単に世界から消滅することになる。

本来、自由貿易システムとは、このように非常に脆弱な性質だったのである。

戦前においては保護貿易が当たり前であり、自由貿易などは夢物語であった。

従って、自由貿易システムの大前提であるブレトンウッズ体制が崩壊すれば、自由貿易も消滅するのだという事を、我々は決して忘れてはならない。

自由貿易とは、決して「当たり前」の事ではないのである。

金ドル本位制に代わるペトロダラー体制

ブレトンウッズ協定が発効した1945年以降、米ドル紙幣は、金と交換することを約束された唯一の「金兌換紙幣」であった。

金兌換紙幣である米ドルを銀行に持って行けば、金の現物と交換してもらえる。この約束があるからこそ、「ただの紙切れ」に過ぎない米ドル紙幣が「お金」として信用され、全世界に流通していたのである。

そして各国の通貨は、一定の交換レートで米ドルと交換可能であった為、各国通貨も「お金」として信用され、全世界で流通し得た。

こうした仕組みのおかげで、戦後世界において自由貿易は維持されてきたのである。

ところが、ブレトンウッズ体制が始まってから四半世紀後の1971年8月15日、ニクソン大統領が突如として「本日より米ドルと金との交換を停止する」と宣言した。世にいう「ニクソン・ショック」である。

この瞬間から、金と交換する約束が失われた米ドル紙幣は「ただの紙切れ」になり、「お金」として信用されなくなるはずであった。

しかしながら米国政府は、オイルショックの翌年の1974年に、「石油は米ドルでしか買えない」という世界システムを構築した。

この魔術的手法によって、ブレトンウッズ体制の根幹である「ドル本位制」は辛うじて維持される事が可能となった。

従来の「金ドル本位制」に代わり、「石油ドル本位制」へと転化したのである。

後で詳しく述べるが、「石油ドル本位制」を「ペトロダラー・システム」という。

「石油は米ドルでしか買えない」となると、日本のように石油が採れない国は、石油を購入する為に、何とかして米ドルを入手しなければならなくなる。

そこで70年代以降の日本は、米国向けに電化製品や自動車などを大量に輸出して、米ドルを獲得するべく努力することになった。

かくして日本では、対米輸出によって入手した米ドルを、中東の産油国に支払って石油を購入し、その石油エネルギーを使って再び家電や自動車を製造し、それを米国に輸出して米ドルを獲得する、という経済循環が成立した。

一方、米国は米ドル紙幣を印刷するだけで、世界中から大量の商品を何でも購入することが出来たのであった。

そのような事が可能になった理由は、世界のどこに行っても、米ドルでなければ石油を買えないからであった。

こうした経済システムの場合、石油を買うためには、先ず米ドルを手に入れなければならない。そしてその米ドルを手に入れるには、米国に何らかの商品を売って、その対価として米ドルを受け取る必要がある。

このように「石油は米ドルでしか買えない」という世界システムを構築することによって、米国は米ドル紙幣を印刷するだけで、全世界のあらゆる商品を入手する事が可能になったのである。

さらに中東の産油諸国にとっても、「石油は米ドルでしか売らない」という盟約を守るメリットがあった。

米国は、中東の産油諸国に強大な米軍基地を置き、米軍を駐留させていた。

ただしこれは、単に米国が産油諸国に軍事圧力をかける為だけの目的ではない。

この駐留米軍のおかげで、中東産油諸国の王権体制は維持され、支配者は支配を続けられたのである。

また産油諸国の王家も、石油を売ることで基軸通貨である米ドルを大量に手にする事が出来、世界における地位も上がったのであるから、産油諸国の王家と米国とは、相互に「ウィン・ウィン」の関係が成立していたのだった。

このように、「石油は米ドルでしか買えない」というシステムによって、世界各国は石油を買う為に米ドルを入手しなければならなくなり、米国に商品を輸出して米ドルを受け取り、その米ドルで石油を買う、という循環で世界経済が回るようになった。

これがニクソン政権以後の世界の姿であった。

かくして、以前の「金ドル本位制」に代わって「石油ドル本位制」が世界経済の根本システムとなることにより、ブレトンウッズ体制の枠組みは維持・継続されたのだった。

こうした「石油ドル本位制」の世界経済体制は、「ペトロダラー・システム」と呼ばれる。

「ペトロ」とは英語で石油(petroleum)のことであり、「ダラー」はドル(dollar)のことである。

しかしながらこのような経済システムにおいては、必然的に米国が慢性的な貿易赤字と財政赤字に陥る結果になる。

米国が全世界から売り付けられて来る大量の商品に対して、大量の米ドルを与え続けていれば、貿易赤字になるのは当たり前である。

また「米国は米ドル紙幣を印刷するだけで良い」とはいえ、実際に米ドル紙幣を印刷しているのはFRB(連邦準備制度理事会)という民間組織であり、米国政府は国債を発行してFRBから米ドルを調達しなければならない為、米国政府が財政赤字に陥るのもまた必然的結果であった。

そして現在、トランプ大統領が実行しようとしているのは、こうした経済システムそのものの解体である。

トランプは、従来の世界経済システムを根本から破壊することによって、米国の貿易赤字と財政赤字を解消しようとしているのである。

ペトロダラー体制の終焉と自由貿易制度の崩壊

ペトロダラー・システムは、1974年に米国とサウジアラビアとの間で結ばれた合意に基づいている。

その合意は、米ドル建て決済で原油を安定的に供給することと引き換えに、米国がサウジに対して安全保障を提供するという内容であった。

この「ペトロダラー協定」により、サウジアラビアは原油を全て「米ドル建て」でのみ輸出することになった。

さらにその後、他の産油諸国も、同様の協定を米国との間に結ぶことになった。

このように石油によって米ドルの価値が裏付けられることで、各国の通貨価値も保障され、世界の自由貿易は維持されてきたのであった。

しかしながら、ペトロダラー合意から半世紀後、米バイデン政権がサウジアラビアから米軍基地を撤退させる事を決めた事や、サウジアラビア側が米ドル以外の通貨で多くの国々に直接石油を売りたい等の理由から、サウジアラビアは米国にペトロダラー協定の更新をしない旨を正式通告した。

そのことにより、ニクソン政権時代から続いてきたペトロダラー・システムは、2024年6月9日に終焉した。

かくして石油の米ドル建て決済システムは消滅し、現在では、円でもユーロでもポンドでも、中東産油諸国から石油を買う事が出来るようになった。

そしてこの事は、1945年から継続されてきた「ドル本位制」に基づくブレトンウッズ体制の完全終了を意味する。事実上、米ドル紙幣は「ただの紙切れ」になったのである。

こうして「米ドル紙幣を印刷するだけで米国は世界中から商品を買える」という世界経済の仕組みも終わったのである。

この事がきちんと理解出来なければ、現在の米国政府による高関税政策の理由は決して理解出来ないことになる。

米ドル紙幣が「ただの紙切れ」になった2024年6月9日から、まだ1年も経っていない。

そうしたタイミングで、2025年1月に第2期目のトランプ政権が発足した。

米国の中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)が成立したのは1913年であり、それ以前のドル紙幣は、各州の地方銀行によって勝手に発行された「地域通貨」に過ぎなかった。

そのため1913年までは、米国のある州で発行されたドル紙幣は、他の州では紙屑同然であった。

同様に、今後の米ドル紙幣は、米国内限定の「ローカル通貨」に転落する可能性が高い。

ローカル通貨に転落した米ドルは、国際通貨としては通用せず、米国以外の国では紙屑同然になる。

ただしローカル経済においては、たとえ紙屑同然の通貨であっても、「地域通貨」と同様、地域限定で通用し得るのである。

従って、たとえ「ただの紙切れ」になったとしても、米国内のみで、日常生活の範囲内で使用する分には、米ドルは存続し得ることになる。

だからこそ、ローカル通貨に転落した米ドルを今後も維持する為には、保護主義政策でなければならないのである。

今後、ドル紙幣が「ただの紙切れ」になってしまう米国が進むべき道は、国内製造業の再建以外にはあり得ない。

因みに、米ドルがローカル通貨だった1913年以前の時代、米国の繁栄を支えていたのは、金融業ではなく製造業であった。

そこで現在トランプ政権がやろうとしている政策は、第一に国内製造業の再建であり、その為の保護主義への転換であり、高関税の復活である。

そしてその事によって金融業界が崩壊しても構わないとトランプは考えている。

たとえ米大統領がトランプではなかったとしても、現在の米国が置かれた状況では、保護主義へと転換する以外にはない。

保護主義政策をとらなければ、「裏付け」を失った米ドル紙幣が、本当に紙屑になってしまうからである。

さらに、世界経済を支配する手段を失った米国が、今後進むべき道は「モンロー主義」への回帰である。

第二次世界大戦後、米国は一貫して西側陣営の盟主としての役割を担ってきたが、決してボランティアでやっていたわけではない。

米国が世界最大の軍事費を注ぎ込んで、わざわざ「世界の警察」の役割を果たしてきたのは、あくまでブレトンウッズ体制を守る事が目的であった。

ブレトンウッズ体制が、米国にとって絶対的な国益であったからである。

だがブレトンウッズ体制が消滅した以上、米国が「世界の警察」を続ける必要は無くなり、また西側陣営の盟主である必然性も無くなった。

米国が国際社会において果たすべき役割は終わったのである。

ならば米国は、「本来あるべき米国の姿」に戻る事こそが自然であろう。

19世紀初頭のナポレオン戦争の折に、米国は当時の同盟国フランスに協力して英国を相手に戦ったが、結局は国土を荒廃させただけで終わってしまったという苦い経験から、以降はヨーロッパには一切関わらないと決めたのが、第5代合衆国大統領ジェームズ・モンローであった。

モンロー大統領が提唱した「モンロー主義」は、「米国は他の国々の問題には関わらない。また米国の事は米国だけで勝手にやるので、他の国々は米国に関わらないでくれ」という「孤立主義」の国策である。

その背景には、米国は資源も豊富で広大な農地もある為、他国と関わらなくてもやっていけるという考えがあった。もともと米国の国内には何でもあるのだから、米国は米国だけでやっていける、ということである。

またそうした国策によって、やがて米国特有の国民性が次第に形成されていった。

典型的な米国民に見られる「自主独立」の思想や「自助努力」の精神の淵源は、モンロー主義にあった。

そして現在トランプが展開している「孤立主義」政策は、米国の本来あるべき理想像への回帰でもある。

その意味で、トランプは米国の理念の体現者でもあり、米国民はトランプの姿の中に「古き良き」米国の理想を見出しているのである。

第二次大戦後から現在に至るまで、米国は「世界の警察」としての役割を担い、世界の政治を主導してきたが、もともと第二次世界大戦に参戦するまでは、米国は国際政治に関わる事を避けてきた国であった。

例えば第一次世界大戦後にウィルソン米大統領の提唱で創設された国際連盟でさえ、米連邦議会が加盟を否決した為、国際連盟に加盟しなかったような国である。

こうした「孤立主義」こそが、本来の米国の在り方なのであった。

しかし1933年にフランクリン・D・ルーズベルト大統領が登場すると、弱体化した英国に取って代わって世界を主導しようと、米国は本格的に方針転換をし始めた。

かくして米国は、第二次世界大戦で日本とドイツを叩き潰した後、世界をソ連と二分し、国際社会に君臨する存在になった。

このように米国は「世界の警察」か、さもなければ「孤立主義」という、振れ幅が極端に大きな国なのである。

米国は世界最大の金(ゴールド)の所有国だった為、1944年のブレトンウッズ会議において米ドルが唯一の「金兌換通貨」として認定され、戦後世界では米ドルが最も信頼される基軸通貨になった。

そしてこの「金ドル本位制」に基づくブレトンウッズ体制を護持する為に、戦後の米国は「世界の警察」としての役割を担ってきた。

さらにニクソン政権の時代には、金兌換通貨をやめる代わりに「ペトロダラー・システム」を構築して、引き続き米ドルを基軸通貨とした世界経済体制が継続されてきた。

しかしながら、2024年6月にペトロダラー・システムが終焉した事により、米国がわざわざ国際政治を主導する必要も無く、米国が「世界の警察」である必要性は完全に失われた。

これまで米国が「世界の警察」を買って出ていたのは、あくまでブレトンウッズ体制やペトロダラー・システムを維持する為であり、膨大な軍事費はその為のコストであった。

だが、ペトロダラー・システムが崩壊し、それに代わるシステムが無い以上、米国が「世界の警察」を続ける意味も無くなったのである。

ペトロダラー・システムがあればこそ、これまで米国はどれだけ貿易赤字や経常赤字を積み上げても、米ドル紙幣さえ印刷すれば世界中から商品を購入する事が出来た。

しかしながら、ペトロダラー・システムが崩壊した以上、もはや米国は従来のようなやり方を続ける事は出来ない。

2024年のペトロダラー・システムの終焉により、基軸通貨としての米ドルの役割は終わり、1945年以降、約80年間にわたり続けられたブレトンウッズ体制は完全に終了した。

戦後の「金ドル本位制」およびそれに続く「ペトロダラー・システム」が崩壊し、基軸通貨としての米ドルの役割が完全に終了した以上、米国の世界における役割も終わったのである。

従って、米国が国際政治の舞台から降りて「孤立主義」へと回帰する事は、歴史的必然であった。

これが歴史の潮流なのであり、この流れは誰にも止められないのである。

2025年4月にトランプ大統領が高関税政策を全世界に向けて開始したのは、「米国は世界中に米ドルを供給する仕組みをやめた」という宣言でもあった。

昨年のブレトンウッズ体制の完全終了によって、米ドルは事実上「ただの紙切れ」になった。

そしてトランプ大統領は、その事実に基づいて、歴史的な政策の大転換を開始したのである。

米ドルが基軸通貨でなくなれば、これからの世界経済は自由貿易から保護貿易へと転換せざるを得ない。

またその事は、米国が「孤立主義」へと回帰する事をも意味する。

今後、間違いなく世界の仕組みは激変する。

世界中の米軍基地は撤退あるいは縮小する為、当事国の防衛費は増額を余儀なくされる。

評論家の中には、「4年後にトランプ政権が終わって他の政権になれば、いずれ米国は元通りに戻るだろう」などと楽観的な見解を述べる人もいるが、それは全く物事の本質が見えていない無責任な言動である。

たとえトランプがやらなくとも、別の誰かがトランプと同じ事をやったであろう。

人が歴史を作るのではなく、「歴史が人を作る」からである。

世界史的必然性に導かれたトランプ革命

今や米トランプ政権は、「МAGA (Make America Great Again)」の名の下に、米国民に対して痛みを負わせても省みない段階に入った。

高関税の影響で米国内では物価が高騰しているが、トランプにとっては「想定の範囲内」であろう。

トランプ政権は、強硬な高関税政策によって米国経済は復活し、「偉大なアメリカ」が再び実現すると説いてきた。

そして4月の関税実施によって米国株の時価総額が6兆ドル失われた時でさえ、トランプ政権は高関税政策の正当性を訴え続けてきた。

なお4月9日に出された「90日間の関税停止」宣言は、あくまで一時的な暫定措置であって、高関税政策そのものには全く変更が無い。

トランプ大統領は、たとえ金融市場が崩壊しようとも、高関税政策を撤回するつもりは全く無いのである。

大統領選前からトランプが掲げ続けてきた「МAGA」の運動は、19世紀後半から20世紀初頭にかけての米国の偉大な時代の再現を目指している。

1913年に所得税が導入されるまでの「古き良き時代」において、米国の国家財政は関税だけで運営されていた。

19世紀末のマッキンリー時代、米国の平均関税率は50%を超えていた。

一方、トランプ政権が現在、全世界に向けて提示している平均関税率は27%に過ぎない。

従ってトランプ大統領にとっては、この程度の関税率などは、まだまだ「序の口」に過ぎず、本当に目指すべき関税政策は、ここから先がいよいよ本番なのである。

現在、日本国内の有識者や評論家の多くが、「トランプはディールの目的で、高関税を吹っ掛けるパフォーマンスをしているだけだ」などと無責任な発言をしている。だがそれは大間違いである。

トランプが手本とするマッキンリー大統領は、関税政策で決して「ディール」をしなかった。

なぜならば当時の米国においては、関税こそが絶対的な国家の財源であったからである。

マッキンリー時代の米国では、関税は「神聖にして侵すべからざる存在」だったのである。

従って、トランプが関税政策で「ディール」をするつもりなど全く無いと考えるべきである。

今後トランプが、相手国の出方次第で、関税率を変化させるといった事はあり得るが、高関税政策そのものが撤回される事はあり得ない。

あくまでトランプ政権は、米国経済を自由貿易から保護貿易へと転換させる歴史的役割を担って行動しているのである。

たとえ高関税政策によって大きな混乱が生じようと、それは改革に伴う痛みに過ぎない事を、トランプ政権の幕僚達も認識している。

スコット・ベッセント財務長官は先日、米国内の銀行経営者達に向かって「今後4年間、トランプ政権はウォール・ストリートではなく、メイン・ストリートに焦点を当てていく」と明言した。

トランプ政権が、金融業界(ウォール・ストリート)ではなく、製造業界(メイン・ストリート)の為に働く政権である事を、政府高官がわざわざ銀行経営者達に向かって明言する事は、「金融業界は製造業の為にあらゆる困難を受け容れよ」と命じたに等しい行為である。

トランプ大統領は、国内製造業の発展の為ならば、国内の金融業界を潰しても構わないと考えている。

トランプは昨年の選挙戦において、「米国経済を再び偉大にする」と公約した。その際にトランプの念頭にあったのは、国内製造業の復活であって、金融業ではない。

以前からトランプ政権は、米国は中国の安価な労働力という「ドラッグ」の使用をやめなければならない、と主張し続けてきた。

中国の「安価な労働力」は麻薬のようなものであり、それに依存し続けると、米国そのものが「廃人」になってしまう、ということである。

従って、米国を健全な姿に回復させるには、製造業における労働力は全て米国内で調達しなければならない、というのが一貫したトランプ政権の思想である。

たとえそうすることによって、米国の消費者が安価な製品を入手し難くなったり、景気後退を招いたとしても構わないと、トランプ政権は腹を括っている。

ただしそうする事により、「国民の分断」はより深刻化することになる。

4月の世論調査によれば、トランプの支持率の平均値は3月の49%から2ポイント下げたものの47%もあり、高関税政策に伴う経済混乱の影響はほとんど見られない。

トランプを支持する人々は、たとえ何事が起ころうともトランプを支持する傾向にあり、一方、不支持の人達はもともと不支持なのであるから、支持率自体はさほど変動しないのである。

米国内の富裕層やエリート層の多くは、改革を忌み嫌い、ひたすら現状維持を望んでいる。既得権益層は、改革や経済混乱によって大きな被害を被るからである。

これに対し、トランプの岩盤支持者の多くは白人貧困層や失業者であり、現状を破壊する事に積極的である。彼等は今さら失う物など何も無いからである。

米国民の39%は株式を持っていない。そうした低所得層の人々からすれば、富裕層の没落はむしろ歓迎すべき現象なのである。たとえ株価が大暴落しても、彼等はむしろ喜んでいるのである。

格差拡大が社会矛盾をもたらす元凶であるとすれば、格差縮小を願う底辺階層の人々は多数存在する。

そしてそうした底辺階層が、トランプの熱狂的な支持母体となっているのである。

彼等にとっては、富裕層や特権階級が没落して格差が縮小される事は大歓迎なのである。

このように、トランプ政権の方針を熱烈に支持する人々と、断固反対する人々とに明確に分断された米国社会は、階級意識が剝き出しになった社会である。

そうした格差社会において、トランプは貧困層や労働者階級の側に立っており、富裕層や既得権益層を敵に回して闘うことで、底辺階層からの熱狂的な支持を集めている。

この構図は、ロシアのプーチンの手法とも共通している。

プーチン大統領は、これまで多くのロシア国内の富裕層から財産を収奪し、その富を貧困層に分配する事を続けてきた事で、ロシアの一般大衆から熱烈な支持を受けてきた。

謂わばプーチンは、ロシア国内においては、貴族階級や特権階級を廃絶して「一君万民」を実現した「皇帝」の如き存在なのである。

プーチン大統領が、泥沼のウクライナ戦争の渦中にあっても政権を維持し続けられる背景には、こうした事情がある。

そのようなプーチンを高く評価しているトランプもまた、米国内において、金融業界や知識人階層といった特権階級を廃絶し、一君万民の「皇帝」になる事を理想としている。

とりわけ「皇帝」トランプにとっては、国家の富を吸い尽くす寄生虫のようなウォール街の金融業界などは、打倒すべき特権階級に他ならないのである。

そうしたトランプにとって追い風になるように、これまでウォール街の金融業界の繁栄を支えてきた米ドルは、ブレトンウッズ体制の解体によって「ただの紙切れ」になり果てた。

米ドルの価値喪失により、ウォール街の金融業界は、今後崩壊の道へと突き進むことになる。

トランプが理想とする19世紀末のマッキンリー時代、米ドルは「ただの紙切れ」であった。

だがマッキンリー大統領の高関税政策によって、米国の製造業は20世紀前半には世界の頂点を極めるに至ったのである。

今やトランプは、寄生虫の如きウォール街の金融業界を解体し、再び世界に冠たる米国の製造業の繁栄を取り戻す事を目指している。

トランプが実行している高関税政策は、ブレトンウッズ体制の崩壊という世界史的必然性に導かれた「革命」であり、それはまだ始まったばかりなのである。

|

|

|