Top Page

《外部リンク》

⇒ 皇祖皇太神宮

⇒ 一般財団法人 人権財団

|

日本の主権が制限されてきた本当の理由

米国を裏切り続けてきた日本の戦後史

[2024.5.1]

|

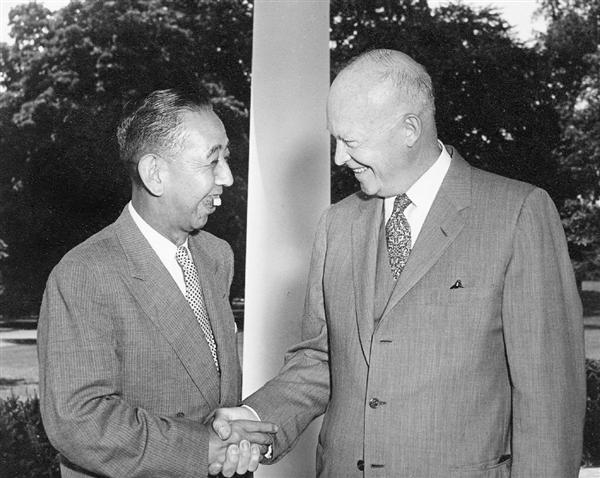

| 1960年、新日米安保条約を締結した岸首相とアイゼンハワー大統領 |

|

「対等のパートナー」にはなり得ない日米関係

今年4月に訪米した岸田首相は、バイデン米大統領との首脳会談で、日米関係をインド太平洋地域を越えた「グローバルなパートナーシップ」と位置づける共同声明に合意し、「蜜月関係」を国内外にアピールした。

また岸田首相は、日本の首相として史上2人目となる米議会上下両院合同会議での演説を行った。

演説の中で岸田首相は、既存の国際秩序の維持に努める米国のリーダーシップを手放しで称賛した上で、「米国は独りではない。日本は米国と共にある」と強調し、日本も米国と一緒に国際秩序維持に責任を負うとの決意を示した事により、議場内ではスタンディングオベーションによる拍手喝采を浴びた。

こうした岸田首相の米議会スピーチに対して、日本国内からは「リップサービスが過ぎる」「米国におもねり過ぎだ」等々の批判が出ていたが、それも当然の事で、米民主党お抱えの米国人スピーチライターが演説原稿を書いて、それを岸田首相がプロンプターを使って読み上げていただけであったという。

即ち、全ては米政権によって最も都合の良い内容に作られた「米国の言いなり演説」だったのである。

確かに、現在の日米関係が「対等のパートナー」であるなどと信じている人はほとんどいないであろう。

今日における日米関係の実態を最も端的に表している存在が「日米地位協定」である。

対米従属の象徴である日米地位協定は、1960年の締結以来、一度も改定された事はない。

在日米軍が日本国内で円滑に活動出来るようにするために、特別な権利を定めた協定が日米地位協定である。

日米地位協定では、第2条で日本国内の基地使用を米国側に認め、第3条で基地内の管理・運営などのために米国側が「必要なすべての措置を執ることができる」としている。

具体的には、

「基地返還時に米軍が原状回復義務を負わない」

「米軍の船舶・航空機・車両や米軍関係者とその家族が基地間の移動を自由にできる」

「米軍人は出入国管理法の適用から除外され旅券やビザなしで日本に出入りできる」

「米軍が日本に持ち込む品に関税を課さない」

「米軍関係者による公務中の犯罪は米軍が裁判権を持つ」

等々の取り決めがある。

他にも、協定に実効性を持たせるために複数の「特別法」が制定されている。

これらの特権によって、米軍関係者が日本国内で事件や事故を起こしても、日本側が十分に捜査出来ないなど、様々な問題が生じている。

1995年には、沖縄県で起きた米兵による少女暴行事件を契機に、米軍基地を抱える15都道府県で作られた渉外知事会が日米両政府に協定の見直しを要求した。また全国知事会も、2018年と2020年に協定の抜本的な見直しを日本政府に提言した。

しかしながら日米両政府は、米軍基地内で自治体などに環境調査を認める環境補足協定や、米軍が裁判権をもつ「軍属」と呼ばれる米軍関係者の範囲を縮小する補足協定を結んだものの、自治体側の要求や提言には応じず、地位協定自体を改定したことは一度もない。

問題はそれだけではない。

現行の地位協定では、在日米軍が他国を攻撃する際の制限が皆無である。

実際に在日米軍は、沖縄のみならず、嘉手納、三沢、横須賀、佐世保から、米国が関与する世界中の戦争に自由に出撃していることは、周知の事実である。

この事は、最も深刻な「主権喪失」状態と言える。

日本側への相談なしに米軍の判断だけで日本国内の基地から勝手に敵地への攻撃が可能という事は、日本の意思に関わらず、日本が自動的に「参戦」させられてしまう事を意味する。

つまり、日本国憲法で「交戦権」を認められていない日本は、「交戦を拒否する権利」も無いのである。

これは世界的に見ても異常な事である。

日本と同様に米国に戦争で負けたドイツやイタリアなどでは、国内に駐留する米軍が出撃する際には、必ずその当事国の許可が必要である事が定められている。

戦勝国であろうと敗戦国であろうと、全ての独立国は国際法上、対等な主権国家なのであるから、当たり前の話である。

しかも、2003年のイラク戦争で、たった1カ月で敗北したイラクでさえ、終戦後米国と締結した地位協定(米・イラク地位協定)の中では、「米軍が他国を攻撃するためのルートもしくは出撃地点として、イラクの領土、海域及び空域を使用することは許されない」(第27条3項)と、はっきりとそれを禁止しているのである。

このように他国の「地位協定」と比較すれば、現在の日米関係が、如何に世界の常識から懸け離れた異常なものであるかがよく分かるだろう。

こうした問題がある場合、多くの人は「日本は戦争に負けたのだから仕方がない」などと思い込む傾向にある。

しかし、主権の制限が「戦争に負けたから」という理由ではない事は、ドイツやイタリアやイラクの例を見ても明らかである。

米国からの信用を失った最大の原因

結論から言うと、日本の主権が制限されている最大の原因は、1960年代の日本の政治家や官僚の「裏切り」に、米国がブチ切れた事にあった。

つまり、悪いのは米国ではなく、100パーセント日本側の政治家と官僚の責任なのである。

そして日本の政治家と官僚が抱える根本的な問題は、さらに悪化の一途を辿り、現在の日本国家をも蝕み続けているのである。

現在、日本の政治家や外務官僚は、戦後米国との間で結んできた様々な軍事上の「密約」を、歴史的に検証し、正しくコントロールすることが全く出来なくなっている。

過去半世紀以上にわたって、外務省は無数の「密約」や「秘密の合意事項」等について、それらの存在や効力を否定し続け、資料を破棄・隠蔽し、記録や保管、引継ぎといった作業をほとんどして来なかったからである。

確かに「密約」は、どんな国と国との交渉にも存在する。

ただ日米間の「密約」が異常なのは、米国側がそれらの記録をきちんと保管し続けているのに対し、日本側は記録を隠蔽または廃棄し続けてきたことにある。

そのため、日本側が合意内容に反した場合、米国側は直ぐに訂正を求めてくるのであるが、その時、日本側には資料が失われている為、何も対応が出来ず、結果的に全て米国側の言いなりにされてしまうのである。

その結果、特に21世紀に入ってからの外務省は、「日米密約」という国家的大問題について、ひたすら米国の方針に従うことしか出来ないという末期的な症状に陥っている。

最早これでは独立主権国家同士の外交ではなく、宗主国と保護国との関係に他ならない。

米国の場合は、国全体の一貫したシステムとして、「密約」を含む全ての外交文書は厳重に保管され、作成から30年経ったら基本的に機密を解除し、国立公文書館に移して公開することが情報公開法(FOIA)で定められている。

そのため、ホワイトハウスも国務省も、外交に関して嘘をつくことが絶対に出来ないようになっている。

これは、たとえ政権交代した場合でも、「密約」を含めた外交上の約束を、国家として継続・履行する為に、当然必要な事なのである。

しかしながら日本の場合は、「外交上の密約については、永久にその存在を否定しても構わない。その際、いくら国会で嘘をついても良い」という不文律が官僚の中に存在する。その不文律が形成された時期は1960年代である。

それ以降、「政治家には情報を与えなくても良い」さらに「国民に対しては嘘をつき続けても構わない」等々の不文律が派生し、我が国の官僚の根本体質になった。

そのため、「密約」の定義や引継ぎにも一定のルールが無く、結果として、ある内閣の結んだ「密約」が、次の内閣には全く引継がれないという、近代国家としてあり得ない状況が起こってしまうようになった。

それは米国から見れば、日本側による一方的な「盟約の破棄」であり、明らかな外交上の「裏切り」行為であった。

日本という国家が、米国から信用されなくなったのも当然の結果である。

後でも詳しく述べるが、数年前に大きな政治スキャンダルとなった財務省の公文書改竄問題や防衛省の資料隠蔽問題を引き起こした官僚の行動原理もまた、1960年代の外務省の「日米密約」問題に対する誤った対応から始まったと言えるのである。

1963年の「核持ち込み疑惑」の真相

1960年の日米安保改定においては、「対等な日米新時代」の象徴として、日本に配備される米軍の重大な軍事上の変更に際しては、日本政府が事前に相談を受ける「事前協議制度」が新設され、新安保条約の付属文書で合意されていた。

この事前協議制度は、それまで失われていた日本の主権を回復するための、安保改定の最大の目玉でもあった。

ただし、安保改定時に新設された事前協議制度には、正式に結ばれた表側の取り決め以外に、裏側で合意された「密約」があった。

その「密約」の内容とは、事前協議が必要とされる「核の持ち込み」の定義は、「日本の陸上基地の中に核兵器を常時配備する事」であるという確認であった。

新安保条約がワシントンで調印される13日前の1960年1月6日、当時外相の藤山愛一郎と米駐日大使のダグラス・マッカーサー2世(マッカーサー元帥の甥)は、東京の外務省内において、その「密約文書」にサインした。

この「密約」成立によって、核兵器を積んだ米軍の艦船が日本の港に寄港する事については「事前協議の対象外」であり、その事を日本政府はすでに了承済みであるとホワイトハウスは理解していた。これは当然の事であった。

しかしながら安保改定から3年後、「米国艦船による日本への核兵器の持ち込み疑惑」という大問題が日本国内で発生したのである。

1963年1月、ライシャワー米駐日大使は日本政府に対し、米軍の新型原子力潜水艦「ノーチラス」の日本への寄港を正式に要請した。

ライシャワー大使としては、「密約」どおり核搭載艦船の寄港は「事前協議の対象外」であるから、「日本政府はすでに了承済み」と認識していたはずである。

しかしながら、「日本の港に入港している米国艦船の中に、核兵器を積んでいる船があるのではないか」という疑惑が、突如として日本の国会において大きな問題に発展したのである。

しかも、「核持ち込み疑惑」への野党側の追及に対し、あろうことか志賀健次郎防衛庁長官は、「(米国艦船が)日本の港に寄港する場合においては、核兵器は絶対に持ち込んでは相ならぬ、かように固い約束を致しておる」(3月2日・衆院予算委員会)などと答弁し、さらに池田首相は、「核弾頭を持った潜水艦は、私は日本に寄港を認めない」(3月6日・参院予算委員会)と、はっきりと事実を否定したのだった。

実際には、核兵器を積んだ米国艦船は、すでにその10年前の1953年以来、ずっと途切れることなく横須賀や佐世保に寄港し続けていた。

それもただの寄港ではなく、補給をした後、日本海や東シナ海、フィリピン海域へ展開し、敵地への核攻撃演習などを行っていた。

米国としては、「密約」には違反していないから当然の事だとしていたのに対し、日本側はそれらの事実を否定し、揉み消しに必死になっていたのである。

何故、このような深刻な認識の違いが起きていたのか。

確かに米国は日本政府に対し、「事前協議なしには核を持ち込まない」と60年の安保改定で明確に約束していた。

ただしここで問題は、「持ち込み(introduction)」という言葉の定義である。

すでに述べたように、1960年1月19日の新安保条約締結に先立つ60年1月6日の「藤山・マッカーサー密約」において、「核の持ち込み(introduction)」とは、「日本の陸上基地の中に核兵器を常時配備する事」という意味である事が確認され、その点を了解した上で双方がサインしていたのである。

つまり、''introduction''とは、あくまで「日本の陸上基地への核の常時配備」のみを意味するのであって、それ以外の方法での持ち込みや寄港については、一切「事前協議」が不要である事が日米間で合意されていたことになる。

従って、核兵器を積んだ米国艦船や潜水艦などは、「事前協議」をすることなく日本の港への寄港が可能であった。

それにも関わらず、日本の国会の場において、首相が「核弾頭を持った潜水艦は、私は日本に寄港を認めない」などと答弁し、防衛庁長官が「(米国艦船が)日本の港に寄港する場合においては、核兵器は絶対に持ち込んでは相ならぬ、かように固い約束を致しておる」などと発言しているのである。

日本国内で野党が勝手に騒いでいるのは構わないとしても、行政府のトップが上記のような発言をする事は、米国にとっては由々しき問題であった。

米国としては、「条約で双方が合意していた内容を、日本側が一方的に破棄した」と解釈したはずである。

そこで1963年4月4日、ライシャワー大使は大平外相を大使公邸に招き、60年1月6日にマッカーサー2世大使と藤山外相が署名した「密約文書」を取り出して、大平外相に示した。

大平外相は、この時初めて「密約」の存在を知らされたという。

そして大平外相は、もう一度「密約文書」に目をやると、「池田(首相)にも伝える」と言ったという。

つまり、首相も外相も、僅か3年前に締結された日米間の「密約」の存在を知らなかったのである。

米国側は、「こんないい加減な国があるだろうか」と戦慄を覚えたという。

大平正芳氏の娘婿で、長く第一秘書をつとめた元大蔵官僚の森田一氏によれば、ライシャワーとの会見で「密約」の存在を知らされた直後から、大平氏は車の中などでよく目を閉じて、「イントロダクション(持ち込み)、イントロダクション………」と小声でつぶやきながら、何かを考え込むようになったという(『心の一燈 回想の大平正芳』第一法規より)。

「密約」の存在を知らされて、大平氏が精神を病むほどの相当なショックを受けた事は想像に難くない。

問題は、一体どうしてこのような事が起きてしまったのかということである。

1960年に岸政権が結んだ重大な「密約」が、僅か3年後、同じ自民党の池田首相やその外務大臣に引継がれていないのである。

当然、他の閣僚も誰一人として「密約」など知らない。

しかもその後、大平外相が「池田にも伝える」と言っていた「密約」の内容が、次の佐藤政権にも全く伝わっていないのである。

佐藤政権成立直後の1964年9月、ライシャワー大使が大平氏に会って確認したところ、彼は後任の外務大臣である椎名悦三郎に対して、「密約」の内容を伝えていない事が判明した。

そのためライシャワー大使は64年12月、池田に代わって首相になった佐藤栄作を官邸に訪ね、「密約」に関する説明をしたという。

そのとき説明を聞いた佐藤が何も反論しなかったので、この時点で米国側は、日本政府が「密約」の内容を了承したものと解釈した。

ところがそれから4年後の1968年、ライシャワー氏の次に駐日大使になったアレクシス・ジョンソン氏が、牛場信彦・外務事務次官と東郷文彦・北米局長に対してそれまでの経緯を説明し、「密約」の内容についての確認を求めたところ、牛場と東郷は、大平氏が米国側の解釈に同意した事実を認めなかったという。

しかも牛場と東郷は、1963年4月の大平・ライシャワー会談については「外務省に記録がある」としながらも、1964年9月の大平・ライシャワー会談と、同年12月の佐藤首相への「密約」の説明については、「外務省内を探しても、どこにも記録が見当たらなかった」と述べたという。

もし民間企業でこれほどの情報伝達の不備があった場合は、経営危機に陥るレベルの話であるし、当事者達が厳しい処分を受ける事は確実である。

しかしながら官僚は、どれだけ失敗をやらかしても、一切責任をとらずに済むのである。

しかもこの後、常識ではあり得ない対応が始まった。

「密約文書」について、事務方キャリア官僚トップの牛場や東郷が米国側(ジョンソン大使)から明確にその解釈を伝えられた後も、日本政府は「核兵器を積んだアメリカ艦船の寄港は事前協議の対象であり、日本に無断で寄港することはない。したがってこれまで一度も寄港したことはない」という解釈を変えず、国会でも同じ答弁を続けたのである。

米国側が激怒した事は言うまでもない。

問題は、日本政府が明らかな虚偽であることを知った上で、ずっと同じ立場を取り続けた事である。

即ち、キャリア官僚トップの牛場や東郷が、米国大使から説明を受けた後も、国会で嘘をつき続けることにより、日米関係を致命的な危機に陥れたのである。

しかも日本政府はその後、現在に至るまで、この明らかな虚偽を一度も訂正していない。

そもそも、米国の核搭載艦船は、世界中の同盟国の港に寄港しているのである。その中で、日本に寄港する艦船だけが「核兵器を積んでいない」と米国政府が保証することなど絶対にあり得ない。これは、考えれば誰にでも分かる事である。

それにも関わらず、日本政府はずっと国会において、「事前協議が無い以上、核兵器を積んだアメリカの艦船が日本に寄港する事は絶対に無い」などという100パーセントの嘘をつき続けたのである。

米国から見れば、これは明らかに日本政府による「裏切り」行為であった。

一方的に盟約を踏みにじった上、米国だけを悪者にして、あたかも日本政府が米国側に騙された被害者のように装っている図式である。

こうした卑怯極まりない日本政府の言動に対して、米国の怒りは収まらない状況であった。

だが何よりも、日本国民にとっては、政府が国民に対して故意に嘘をつき続けたという事実こそが最大の問題なのである。

主権者である国民に対して、公僕が虚偽の報告をする事は許されない。

この場合は、知らずに間違えてしまったという話ではない。

虚偽であるという事実を明確に知っていながら、長期間にわたり国民を騙し続けたのであるから、計画的であり、より悪質なのである。

1969年の「沖縄・核密約」の裏側

問題はこれだけでは留まらなかった。

佐藤栄作が首相在任中の1969年10月27日、実兄である岸信介が日米安保改定の際に結んだ「密約」について、「どうも岸内閣の時、そういうものが若干あったらしいんだな。よくは知らんけど」と語ったという。

これは、沖縄返還の秘密交渉を担当した国際政治学者・若泉敬氏による証言である(『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』文藝春秋社)。

さらに同年11月6日、佐藤首相は、自分が訪米してニクソン大統領とサインを交わすことになった「沖縄・核密約」(=有事における沖縄への核兵器の再配備を認めた密約)について、「愛知(当時の外相)にも言わんから。(密約文書を)破ったっていいんだ。一切言わん」「要するに君、これは肚だよ」などと、若泉氏に対して驚くべき発言をしたという。

自分がこれから訪米してサインをする予定になっている密約文書について、「破ったっていいんだ」さらに「一切言わん」などと、何故そこまで間違った認識を佐藤首相が持ってしまったのか。

「要するに君、これは肚だよ」という言葉に表れているように、どうやら佐藤首相は「密約」を、総理大臣の個人的責任で窮地を凌ぐための「腹芸」で交わすものと認識していたようである。

事務方の外務官僚からそのように仕向けられた事は間違いない。

そのため佐藤首相は、「密約」については外務大臣(=愛知揆一)にも伝えていなかった。

そればかりか、後継首相(=田中角栄)にも「密約」を引継いでいなかったのである。

その結果、田中内閣以降の総理大臣および閣僚は、誰一人として「沖縄・核密約」を知らない状態になってしまった。

条約相手側の米国からすれば信じ難い話である。

因みに、若泉氏が当時キッシンジャー国務長官から手渡された「密約の原案」(1969年9月30日)の内容は次のとおりである。

返還後の核作戦を支援するための沖縄の使用に関する最小限の必要事項

1.緊急事態に際し、事前通告をもって核兵器を再び持ち込むこと、および通過させる権利。

2.現存する左記の核貯蔵地をいつでも使用できる状態に維持し、かつ緊急事態に際しては活用すること。

嘉手納

辺野古

那覇空軍基地

那覇空軍施設

および現存する3つのナイキ・ハーキュリーズ基地

最終的には、佐藤首相とニクソン大統領の両首脳が、1969年11月19日の首脳会談の際、ホワイトハウスで「密約文書」にサインをした。

因みに、米国が他国と条約や協定を結ぶ際には、論理的な戦略のもとに交渉を積み重ねてゆく。

その中で、様々な事情によって条約や協定の中に明記出来ない内容については、「公開しない」という約束のもとに別の文書を作り、あくまでも「正式な取り決め」としてサインをする。

ただし30年経てば、基本的に公開する。

それが米国政府の考える「密約」なのである。

両国のトップ同士が合意してサインすれば、「密約」は法的にも現実問題としても、確実に効力はある。

首相が「破って捨てればそれでいい」という類の話ではない。

米国側は、政府組織として「密約」を機関決定し、「公表はされないが有効な国家間の取り決め」として、政権が変わっても確実に引継いでいく。

国際社会ではこれが常識である。

如何に日本外交が非常識であったか、さらにそれが米国側から一体どのように見られていたかを、しっかりと総括しなければならない。

一般社会においても、著しく常識が欠如した人は、「精神年齢が低い」と見做され、周囲からそれに相応しい扱いをされることになる。

国家の場合も同様なのである。

しかも、日本側の重大な裏切り行為は「初犯」ではなく、岸内閣以降の歴代内閣が同様の裏切りを繰り返し続けているのである。

岸も佐藤も、密約とは「国対国」の盟約ではなく、「個人対個人」の腹芸と捉えていた。「個人対個人」が交わす腹芸だから、「密約は後の政権に引継がなくて良い」さらには「破り捨てても良い」と考えていた。

しかしながら、そのような非常識な解釈が、米国に通用するわけがない。

これでは日本という国家が、米国から信用を無くすのも当然であった。

国家の代表同士が、互いに文書を交わし、サインまでしているのであれば、国際法上、通常の条約や協定と同じように両国を拘束するというのが国際的な常識である。

たとえ「密約」であっても、国と国との盟約である以上、政権が変わっても引継がれる事が国際社会の鉄則である。

ましてや勝手に盟約を破棄するような国は、主権国家として認められない。

長らく米国が日本を「従属国」として扱い、「半主権国家」として管理下に置いてきた根本原因は、こういうところにある。

謂わば米国側から見た日本とは、責任能力を喪失した「発達障碍者」あるいは「禁治産者」と同様、後見人や代理人を付けて「保護」してやる事が必要な存在なのである。

外務省に限らず、日本の官僚機構全体に蔓延する「責任能力を喪失した」体質は、1960年代に確立され、今日に至るまで継承されている。

事実、日本の交渉担当者が過去の密約について理解していないと米国側が判断した場合、米国の国務長官が東京の米国大使館に宛てて、「日本政府の最高レベルに次の事(=過去の密約の内容)を伝えよ」という電報を打ち、その後、抗議された日本の大臣が慌てて内密に米国側に謝罪するという事が、これまでに何度も起きている。

同様の事は、今後も起こるであろう。

霞ヶ関官僚が日本の対米従属をもたらした元凶

今から数年前、韓国の文在寅政権が、日韓基本条約を踏みにじる形で不当な対日要求を繰り返していた際、韓国当局の非常識さに、日本政府が頭を抱えていた事は記憶に新しい。

だが1960年代には、米国側から見た日本の姿は、それ以上にひどいものであった事を知らなければならない。

しかも当時の極東情勢は、ソ連、中国、北朝鮮、北ベトナム等の共産主義勢力が、それぞれ台湾、韓国、南ベトナム等を侵略しようと積極的に行動していた時期であり、すでにベトナムでは戦火が拡大していた頃である。

このままでは、ドミノ倒しのように東アジア全体が共産化してしまうとの強い危機感を、米国をはじめ西側諸国が抱いていた時代であった。

対応を一つ間違えば重大な事態に陥る緊迫した国際情勢の中、「防波堤」の役割を期待されていた日本が、まるで夢遊病者のように無責任な振舞いを繰り返していた場合、米国の焦りと怒りが頂点に達したであろう事は疑う余地が無い。

日本の政治家の政策理解能力が低い事は、よく知られた事実である。

大臣なども、任期が僅か1年や2年でコロコロ替わるため、飾り物のような存在に過ぎず、米国政府との間で英文で合意された複雑な「密約」の内容を、正確に理解する事も出来なかったであろう。

必然的に、事務方の官僚が全てを取り仕切ることになる。

岸政権の安保改定の際には、外務省の中枢である優秀な官僚達が集められてチームを組み、米国との交渉が行われた。

にも関わらず、そこで合意した取り決めが次の内閣(=池田政権)に引き継がれておらず、そのため米国大使が改めて外務大臣(=大平)に説明した事が、やはり次の政権(=佐藤政権)に引き継がれておらず、米国大使が首相(=佐藤)に対して行った重要な説明が、外務省の報告書に記録されていない等々、どう考えてもあり得ない事が連続して起きているのである。

安保改定から3年後の1963年の時点で、僅か3年前の日米間の合意事項を、首相も外相も知らないという非常識な国など、世界中どこを探しても存在しないであろう。

もはや米国としては、日本という国を、対等な主権国家として扱うわけにはいかない。目前に迫った共産主義の脅威から極東アジアを守る為には、責任能力を喪失した日本を米国の管理下に置いて「保護」するしかなかったのである。

かつて米国が打ち負かしたドイツやイタリアやイラクなどと違って、日本だけが主権が制限された内容の「地位協定」が改定されないまま現在に至っている最大の原因がここにある。

かくして、日本国憲法によって「交戦権」を剥奪された日本は、日米地位協定によって「交戦しない権利」をも剥奪された。

戦争に関する限り、日本は主権が全く失われた状態にある。こうした国は、国際法上は「保護国」に相当する。

さて、先述したような「あり得ない事」が、これだけ長期間にわたって継続して繰り返された場合には、政治家の問題というよりは、むしろ官僚の問題と考えるべきである。

因みに、日本の外務省には、日米安保や北朝鮮問題といった重要な機密については、「事務次官、局長、担当課長」の3人だけが知っていれば良いという「伝統」があるという。

必然的結果として、外務省内での情報の共有は全く行われていない。

とりわけ深刻なのは、過去の歴史的事実に関する省内での共有が全く無いということである。

省内の重要なポストはどれもほぼ2年で交代するため、そのポストにいる期間だけは最高の情報が集まるが、他の時期の事は全く分からない。

次官や局長といえどもそれは同じで、自分がそのポストにいなかった期間の知識は、基本的に持っていないという。

高度な情報は全て「3人」だけが独占し、その他のスタッフ達とも共有せず、密室で作業する。

しかし過去の期間のデータは、別の「3人」が独占している状態にあるため、情報は断絶し、正確な情報収集や分析は不可能となる。

また彼等自身も後任者には伝えない。

まるで省内で情報を共有したら損をするかのような仕事のやり方である。

当然の帰結として、官僚は重要な情報を政治家には与えない。たとえ大臣に対してもである。

国家にとって重要な情報を省内で共有せず、数人の官僚だけで独占することは、言い換えれば「情報の私物化」である。

こうした「情報の私物化」こそが、今日に至るまで続いている官僚による公文書の改竄、隠蔽、廃棄といった犯罪を生み出した根本原因に他ならない。

「公文書は改竄しても構わない、何なら破り捨てても良い」という、日本の官僚組織全体に見られる異常体質もまた、1960年代以来の外務省の「伝統」に起因する。

事実、こうした官僚による情報改竄・情報隠蔽の「伝統」によって、日本は国際的信用を喪失し、今なお米国から「保護国」扱いされ続けているのである。

その影響は現在に至るまで影を落としており、米国、英国、豪州の3カ国による安全保障枠組みである「AUKUS」への日本の「加盟」は認められず、「協力」のみに留められている。

これは決して人種差別や民族差別などではなく、日本政府の責任能力が全く信用されていない事が最大の要因である。

かりに日本政府に対して機密情報を与えたとしても、それが伝わるべき所に伝わらず、伝わってはいけない所に伝わってしまうような状態であれば、重要機密の共有など出来るわけがないのである。

日米関係が対等ではなく、今日に至るまで対米従属状態が継続している原因は、決して「日本が戦争に負けたから」ではなかった。

事実としては、霞ヶ関官僚の秘密主義と「情報私物化」の慣習こそ、我が国が半永久的に米国の従属下に置かれてきた真の原因を作った元凶だったのである。

官僚はこうした事実を隠そうとして、日米間の不平等については、「日本が戦争で米国に負けた事が原因なのだ」などと、長年にわたって国民を洗脳し続けてきたのであった。

本来、国家の公文書はもとより「密約」文書をも含む外交文書は、全て主権者たる「国民の財産」である。決して官僚の「私物」ではない。改竄や隠蔽や廃棄など、断じてあってはならない事である。

秦の始皇帝が「焚書坑儒」を行った事はよく知られているが、「焚書(大量の書物を燃やすこと)は、坑儒(儒者の生き埋め)をもたらす」と言われる。

「国民の財産」である公文書を廃棄するような政府は、やがて国民そのものをも廃棄するようになるであろう。

|

|

|